< Retour à l’introduction

< Retour à la première partie – De la naissance à 1470

< Retour à la deuxième partie – De 1470 à 1475

TROISIÈME PARTIE

De 1476 à 1481

1476

Un des premiers livres imprimés cette année est Epistole ad Evangeli plus connu sous le titre de Bible de Niccolo Malermi (vers 1422-1481). Celle-ci fut probablement tirée à très petit nombre car seuls six exemplaires sont référencés par ISTC, dont un à la Bibliothèque nationale de France. Cet ouvrage et Legende di tutti i sancti de Voragine paru l’année d’avant, ont été traduits en italien par Niccolo Malermi; ces deux livres sont les seuls imprimés par Jenson en caractères romains sur deux colonnes, en place des longues lignes auxquelles il nous avait habitué.

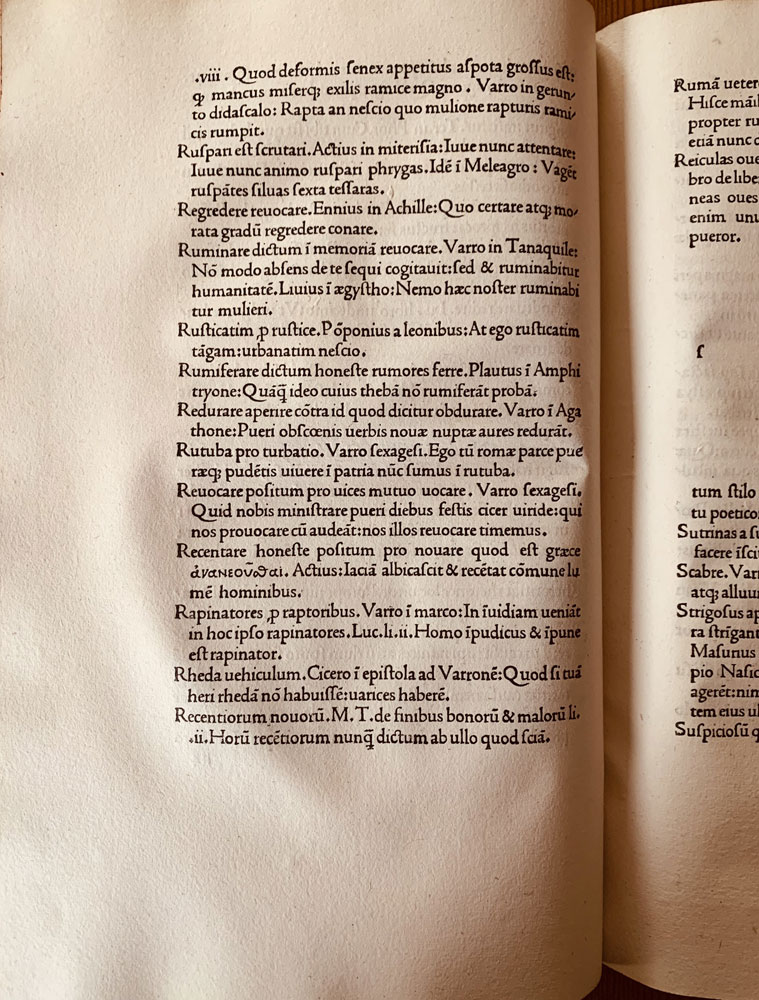

De proprietate latini sermonis de Nonius Marcellus

La Bible de Malermi est la dernière parution jensonienne sans la présence de signatures, avant que celles-ci n’apparaissent pour la première fois dans De proprietate latini sermonis de Nonius Marcellus.

Placées en bas à droite de certains rectos sous la forme d’une lettre suivie d’un chiffre, elles permettent d’identifier chaque cahier, et la place de chaque feuille à l’intérieur du cahier. Ce chiffrage facilite non seulement le travail du compositeur, mais aussi celui du relieur qui grâce à cela, peut classer ses folios et les coudre dans le bon ordre.

Dans le livre de Nonius Marcellus, la majorité des cahiers est de huit feuillets. La première feuille est identifiée a1, la deuxième a2, la troisième a3 et la quatrième a4, ensuite les quatre dernières sont muettes jusqu’à la huitième ; le deuxième cahier prend alors la suite avec b1, b2, b3, b4, les quatre dernières sont muettes jusqu’à la huitième, le troisième cahier avec c1,c2, etc, etc…

En revanche, Jenson n’adopte pas encore le principe du registre qui, relié en fin d’ouvrage, sert de table pour détailler l’ordre des signatures, et ainsi vérifier la complétude et le bon placement des cahiers.

Le livre de Nonius Marcellus est après Orthographia de Jean Tortelli d’Arezzo de 1471, la deuxième publication d’ordre lexicale de Nicolas, et à ce titre, elle affiche une justification spécifique en début des paragraphes : afin de faciliter les recherches du lecteur, la première lettre de chaque mot étudié est imprimée en haut de casse et décalée dans la marge de gauche.

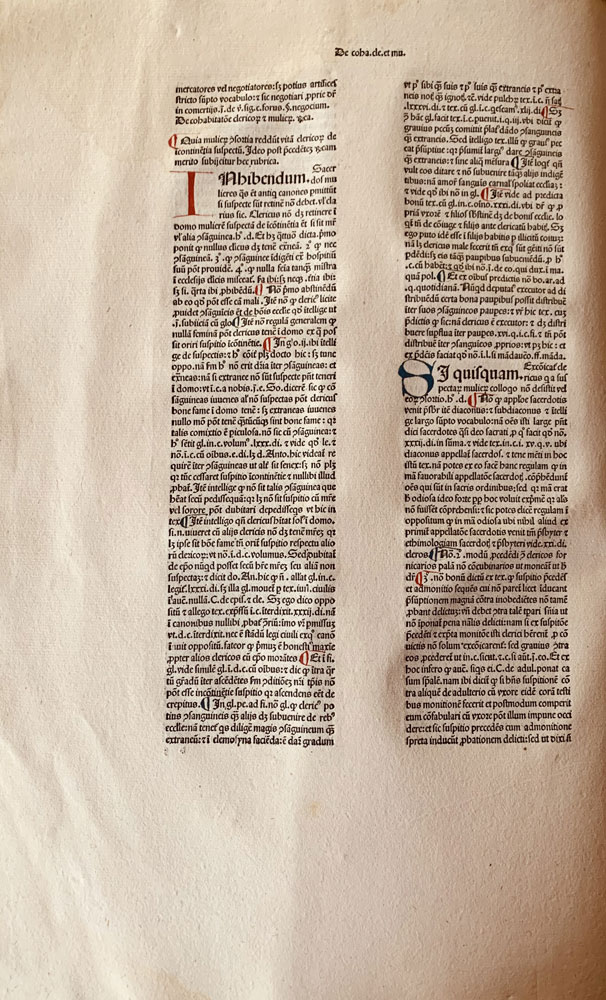

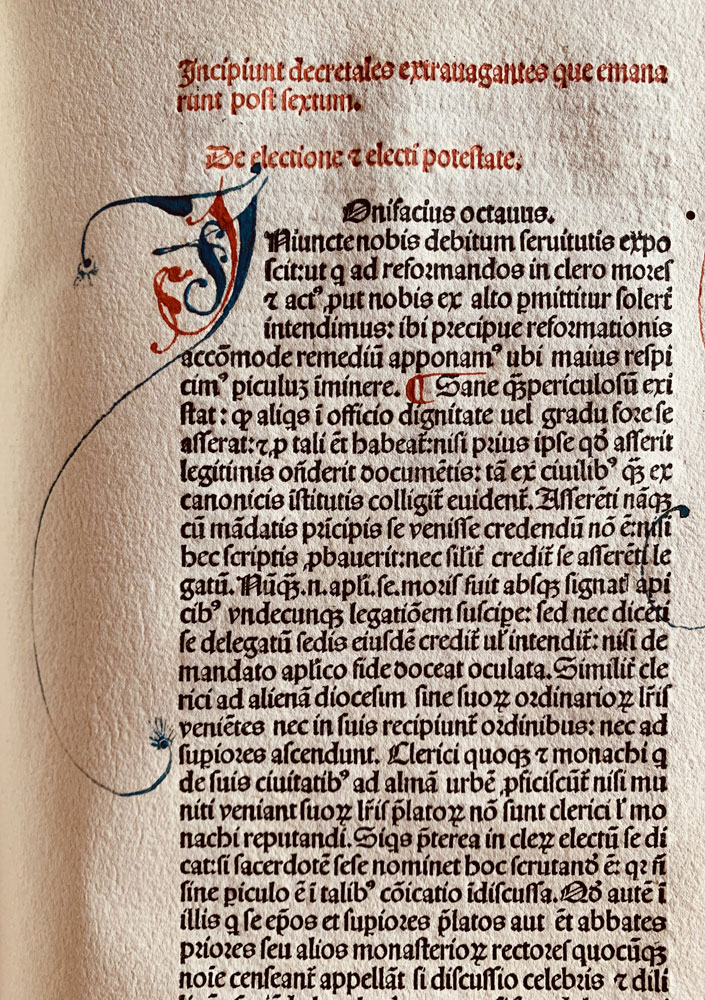

Constitutiones de Clément V

Après Gratien et Grégoire IX décrits avant, Nicolas poursuit l’édition des grands canonistes avec Liber sextus Decretalium de Boniface VIII et Constitutiones de Clément V.

Les caractères gothiques de ce dernier texte sont d’une grande netteté. Comme nous l’avions signalé pour la première utilisation des types romains d’Eusebius en 1470, ils pénètrent profondément le papier à la manière d’une nouvelle fonte. Cette particularité est surtout apparente dans les bas de casse de la glose, où ils affichent un foulage supérieur à ceux que l’on retrouvera par exemple dès l’année suivante, dans la deuxième édition de Decretum de Gratien.

Pour ce qui concerne le registre qui apparait ici pour la première fois chez Jenson, la partie imprimée est localisée sur la partie gauche de la feuille et la partie droite laisse voir l’empreinte lisible bien que non encrée, de neuf pavés de quatre, quatre, quatre, trois, quatre, quatre, quatre, cinq et six courtes lignes. Comme pour le registre imprimé, chacun de ces pavés est identifié par les signatures allant de K à S.

Il s’agirait là des blind impressions décrites par Claire M. Bolton (The fifteenth-century printing practices of Johann Zainer, Ulm, 1473-1478, Oxford Bibliographical Society, 2016).

Ces lettres et ces débuts de pages estampés sans encrage n’ayant rien à voir avec notre texte, cette particularité nous laisse penser qu’afin de gagner du temps, Jenson se sert d’une même forme pour l’impression de deux registres différents, chacun étant alors encré à la demande et indépendamment de l’autre.

Au vu du format et de la production de Jenson cette année ci – et compte-tenu du fait que ce texte fut souvent relié avec – cela correspondrait au registre du Liber sextus Decretalium de Boniface VIII.

La commande Strozzi

Comme nous l’avons vu un peu avant avec les deux traductions italiennes de Niccolo Malermi, Nicolas n’hésite pas à délaisser le Latin pour les langues vernaculaires. Il réitère l’expérience en souscrivant à la demande d’un marchand florentin nommé Girolamo Strozzi.

Afin de satisfaire les demandes de sa clientèle, celui-ci souhaite publier à grande échelle trois ouvrages en italien. Il s’agit de l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien traduite par Christoforo Landino (1424-1498), de l’Histoire de Florence du Pogge (1380-1459) traduite par son fils Jacopo di Poggio Bracciolini (1442-1478) et de l’Histoire du peuple florentin de Leonardo Bruni dit l’Arétin (1369-1444) traduite par Donato Acciaioli (1429-1478).

Nicolas se charge de l’impression de l’Historia Naturale de Pline et confie celle des deux titres dédiés à l’histoire de Florence à son proche ami Jacques Le Rouge de Chablis. Après avoir travaillé à ses côtés, celui-ci a ouvert sa propre officine en 1474 et comme pour l’édition partagée des œuvres de Virgile parue l’année précédente, Le Rouge imprime les deux ouvrages avec le romain de son camarade Nicolas Jenson

Chaque édition fait l’objet d’un tirage important pour l’époque, et leurs mille cinq cent volumes sont offerts aux vénitiens en février et mars 1476. Ils sont ensuite distribués à Rome, Sienne, Pise et Naples mais aussi Bruges et Londres où les galères de la République se chargent de les acheminer.

Cet exemple montre avec quelle rapidité on est passé d’une production élitiste et presque confidentielle à une production de masse ; ceci grâce à un plan marketing parfaitement géré, et une distribution faisant appel aux méthodes du commerce international les plus modernes.

En avance sur son temps, le typographe se double désormais d’un véritable homme d’affaire. Nicolas a pour plus de cinq cents ducats de livres en stock dans la seule ville de Pavie, il emploie des agents dans la plupart des villes d’Italie et un certain William Tose gère ses intérêts au nord des Alpes.

Un article de F. Edler de Roover paru dans la revue La Bibliofilia de 1953 relate que Jenson envoya vingt-quatre exemplaires au commissionnaire Giambattista Ridolfi au début de juin 1476, puis un millier en septembre à vendre au prix de sept ducats.

Lilian Armstrong prétend que la présente édition fut financée par le banquier florentin Filippo Strozzi (1428-1491) et que ce dernier confia au miniaturiste Florentin Monte di Giovanni di Miniato, la décoration de sa propre copie maintenant à la Bodleian Library d’Oxford (The Painted Page – Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550, New York, Prestel, 1994).

Elle remarque également que le papier de cette édition – comme le Plutarque de 1478 – montre le filigrane aux ciseaux (confirmé) des frères Agostini de Fabriano, ville connue pour la qualité de sa production papetière. Nicolas entretient avec eux une relation suivie car il les cite à son testament ac dominos Petrum et Aloisium Augustini, fratres de Fabriano, habitatores Venetiarum. Cadeaux amicaux ou forme de paiement en nature d’une partie des balles de papier, ils reçoivent de Jenson plusieurs copies que l’on retrouve dans les vingt exemplaires enluminés reconnus comme provenant de leur collection.

Ce système de participation à l’investissement, parfois rémunéré sous forme de livres enluminés, semble alors bien rodé. On retrouve de tels échanges de bons procédés avec le marchand de Francfort Peter Ugelheimer.

Associé d’affaire déjà cité, il est un ami proche de Nicolas, car celui-ci le couche dans son testament au titre évocateur de compatrem meum ; pas moins de quatorze livres de sa bibliothèque, dont plusieurs avec ses armes peintes, sont pour l’instant dénombrés, faisant de celui-ci un des plus importants bibliophiles de son temps.

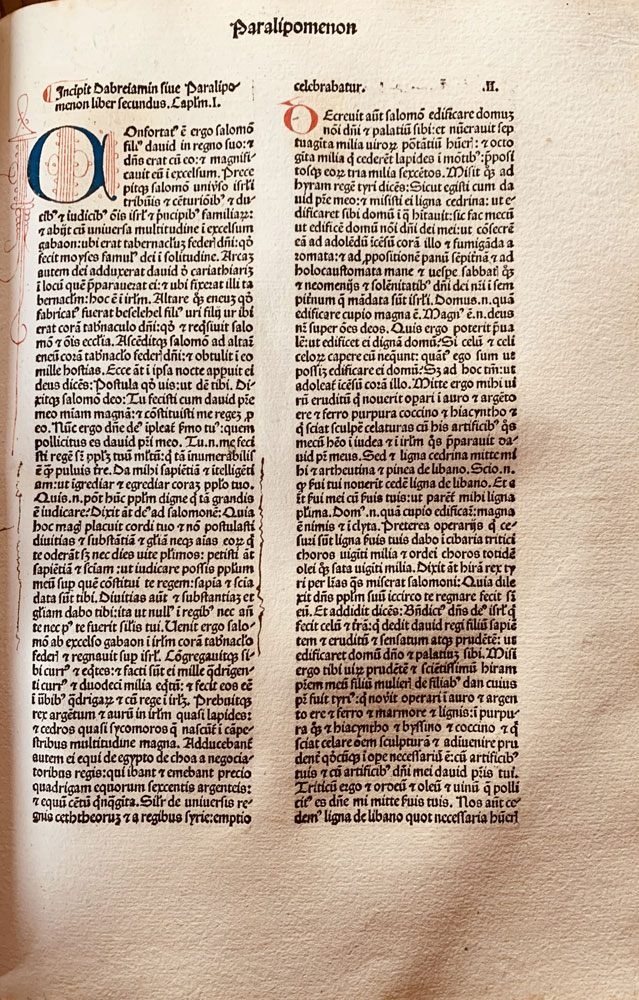

La première Vulgate de Jenson

La production de cette année est également marquée par l’impression de la première Bible de Jenson dans sa version dite Vulgate. Ce mot tiré du Latin vulgus signifiant la foule, veut ainsi la présenter comme accessible au plus grand nombre.

Cette édition en caractère gotho-rotundo sur deux colonnes se singularise par la réapparition des titres courants. Nous avions évoqué leur irruption l’année d’avant dans les marges supérieures du De Civitate Dei d’Augustin d’Hippone ; ils reviennent ici pour identifier chaque livre (Psalmitas, Proverbia, Ecclesiasticus…) et ainsi faciliter la recherche de chapitres précis. En revanche, il faudra attendre encore un peu avant que la pagination imprimée n’arrive ; lorsqu’elle est présente, elle est le plus souvent de la main même du lecteur.

L’exemplaire décrit ici a pour particularité d’avoir ses deux premiers feuillets sous forme manuscrite. Or leur papier étant le même que celui du livre, il apparait que ce travail de copie a été fait peu après parution. Cette hypothèse est confirmée par l’écriture même qui imite à la perfection la typographie de Jenson, le titre à l’encre rouge et la lettrine d’incipit dorée et colorisée strictement contemporaine de la sortie du livre.

Ayant eu l’occasion de remarquer cette singularité dans une autre édition jensonienne de la SHAL, il semblerait que, compte-tenu de la cherté des livres imprimés, les exemplaires imparfaits pour quelque cause que ce soit – accidents, oublis, erreurs d’impression – pouvaient être offerts à la vente à un prix moindre avant d’être réparés et complétés. Peut-être une forme de discount anti-gaspillage avant l’heure.

Après le décès de Nicolas en 1480, Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico) prétent qu’une partie de son héritage fut transféré en France, non seulement en numéraires, mais aussi sous forme de livres.

Cette édition fit partie de ce transfert et selon ses affirmations, se retrouva chez le libraire parisien Jehan Petit, qui la remit sur le marché avec sa propre page de titre et y ajouta quelques suppléments. Cette opinon est corroborée par le père Jacques Le Long (1665-1721) auteur d’une bibliographie de la Bible, et le libraire et historien du livre Guillaume-François de Bure (1732-1782) qui décrit loguement la page de titre imprimée par Petit pour cette réémission.

1477

Summa theologica d’Antonin de Florence

Nicolas entame cette année avec la publication du troisième livre de la Summa theologica d’Antonin de Florence (1389-1459).

Cette Somme est avec le Confessionale du même auteur, un des textes théologiques les plus en vogue de cette époque. Cela tient à la grande popularité de leur auteur, Antonin de Florence (1389-1459). Il fut archevêque de sa ville et adulé par le peuple pour la profonde humanité dont il fit preuve lors de l’épidémie de peste de 1448 et du tremblement de terre de 1453.

Complète en quatre livres, Nicolas imprime cette Somme en cinq volumes car la troisième partie dont il est ici question, est en deux tomes distincts, avec chacun son propre colophon.

Sa complète mise sur le marché s’étale de 1477 à 1480 sans suite logique, puisque le troisième livre est imprimé en premier et de fait, peu d’exemplaires complets et en reliure uniforme restent en circulation.

Cette parution chaotique explique également les disparités de taille d’un exemplaire à l’autre au sein d’une même entité. Ainsi ceux que nous décrivons présentent de légères variations de format, alors qu’ayant été reliés à l’identique peu après 1480, ils ne peuvent être soupçonnés d’avoir fait l’objet d’une réunion postérieure.

En 1474 François Renner de Hailbrunn et Nicolaus de Frankfordia avaient imprimé le deuxième livre de la Summa theologica. Trois ans plus tard, Jean de Cologne et Jean Manthen publient également le seul deuxième livre en 1477. Tiré à petit nombre par Nicolas le 28 juin 1480, il arrive fréquemment que les séries jensoniennes soient imparfaites du livre deux ; de ce fait elles ont souvent été complétées, soit par celui de Renner/Frankfordia, soit par celui de Cologne/Manthen, comme c’est par exemple le cas pour l’exemplaire de la bibliothèque Mazarine de Paris.

Il est même permis de penser qu’à cause de la présence sur le marché de ces tirages, l’un antérieur et l’autre simultané, Jenson ait volontairement restreint le sien.

Konrad Haebler (The Study of Incunabula op. cit) prétend que dans le troisième volume de la Somme d’Antonin, les feuillets internes ou de milieux de cahier, présentent une accumulation anormale de ligatures et d’abréviations, ceci afin de faire entrer le texte dans l’espace libre. Cela prouve selon lui que les feuillets externes un et huit, deux et sept des cahiers en question, ont été composés et imprimés en premier, afin de rendre disponible un nombre suffisant de caractères nécessaires à l’impression des feuillets internes.

Un travail titanesque

Après les cinq volumes de la Summa theologica d’Antonin, Nicolas confirme son insatiable appétit de gigantisme avec l’édition d’énormes séries de commentaires de Droit imprimés sur deux colonnes. Ce travail titanesque nécessite alors l’utilisation de plus d’une dizaine de presses et de fait, le probable emploi d’ateliers sous-traitants. Martin Lowry (Nicholas Jenson and the rise op. cit.) ne s’y trompe pas: estimant à deux mille sept cent quatre vingt dix, le nombre de feuilles de grand format imprimées cette année-ci, il qualifie ce labeur d’effort industriel sans commune mesure avec ce qui s’est fait jusqu’ici dans l’histoire de l’Occident.

Nicolas entame ce marathon de trois ans avec les commentaires de Bartolus de Saxoferrato (1313-1356) dit Bartole. Avant l’arrivée de celui-ci, les gloses des textes des décrétalistes comme Gratien, Grégoire IX, Boniface VIII ou Clément V étaient des notes courtes relevant plus de la paraphrase que d’explications construites et véritablement utiles. Bartole repense le procédé, il l’améliore et le développe en portant son discours sur toutes les parties du texte, créant ainsi une nouvelle approche du droit qui deviendra la base de l’enseignement juridique en Europe. Longtemps moqué à cause du caractère rebutant de sa glose, il meurt prématurément à l’âge de quarante quatre ans, épuisé par tant de travail.

Il est assez difficile de s’y retrouver dans les éditions jensoniennes de Bartole. Le premier ouvrage imprimé en 1477 s’intitule Super tribus ultimis libris. Il est suivi la même année par la deuxième partie du Digesti veteris dont la première elle, est datée de Mars 1478. Viennent ensuite trois œuvres en deux volumes toutes imprimées en 1478 : Infortiati première et deuxième partie, Digesti novi première et deuxième partie, Codicis première et deuxième partie.

La deuxième édition de Gratien

Face au succès du Decretum de Gratien de 1474, Nicolas programme la sortie d’un deuxième tirage qui, conçu à partir du même plan, se distinguera du précédent seulement par sa taille, l’absence de préliminaire et la présence d’un feuillet de registre.

Celui-ci ayant été imprimé à part, il manque souvent et lorsqu’il est présent, on le trouve alors soit encarté, soit collé au deuxième contre-plat. C’est le cas d’exemplaires recensés par ISTC, de celui décrit par l’incunabuliste Jacques Rosenthal (Inkunabula typographica op. cit. pp. 90 réf 686), ou encore celui de Peter Ugelheimer décrit par Lilian Armstrong (The Painted Page op. cit. réf 96).

Il semblerait que l’impression de ce registre n’ait pas été prévue à la composition du livre, car il aurait été plus aisé de prévoir un dernier cahier de douze feuillets dont le dernier blanc, au lieu de dix feuillets avec le registre encarté ou collé à part.

Le Digeste de Justinien

Toujours fidèle à son choix éditorial axé sur le Droit, Nicolas publie après la première à Rome l’année d’avant, Digestum novum de l’empereur romain Justinien Ier, avec les commentaires du juriste romain Franciscus Accursius (vers 1182-1263).

Il rend sa copie fin octobre/début novembre alors que le vingt et un du même mois, son ami Jacques Le Rouge sort le Digestum vetus du même auteur, avec les commentaires du même Accursius. Ces deux textes étant complémentaires, ils seront ensuite souvent publiés ensemble.

Comme déjà signalé pour Opera de Virgile en 1474 et la commande Strozzi de 1476 pour Pline et les historiens florentins, nous sommes à nouveau face à une répartition du travail entre les ateliers des deux compatriotes. Cette donnée n’a pas échappé à Sardini qui remarque que l’Ancien Digeste a été publié par le Français Giacomo Rossi (Jacques Le Rouge) avec la même police et la même disposition d’impression que le Nouveau Digeste de Jenson (op. cit. Traduction Laura Enrico).

Panormitanus de Tudeschis

Nicolas termine en beauté ce bouquet de textes juridiques avec l’impression d’une œuvre monumentale : Lectura super V libris Decretalium de Nicolaus Panormitanus de Tudeschis ou Niccolo Tedeschi (1386-1445). Celui-ci est d’ascendance allemande comme le laisse deviner la dernière partie de son nom (tedesco voulant dire allemand), et il est archevêque de Palerme comme le laisse entendre la première partie de son nom (Panormus étant le nom ancien de Palerme).

Cette édition est la première des œuvres complètes. Elle succède au tirage en quatre volumes de Wendelin de Spire échelonné entre 1471 et 1474 et aux volumes isolés imprimés par ce dernier pour le compte de Jean de Cologne et Jean Manthen entre 1475 et le 15 février 1477.

Complet en six grands et forts volumes, et comptant mille trois cent soixante-huit feuillets, c’est l’ouvrage le plus imposant produit par Jenson. Comme souvent pour de telles séries – nous l’avons vu un peu plus haut avec Antoninus – la chronologie du tirage n’a pas suivi l’ordre logique du texte. De plus, le nombre de livres composant l’exemplaire idéal est aléatoire, car ils ont parfois été scindés par le relieur confronté à la profusion de pages et conséquemment, à l’importante épaisseur des volumes. En conséquence il est d’usage d’adopter le classement en six livres adopté par l’incunabuliste Ludovic Hain dans Repertorium Bibliographicum qui bien qu’imparfait, fait toujours référence.

Très peu d’exemplaires complets nous sont parvenus, et bon nombre d’ensembles sont disparates car constitués à partir d’items isolés. ISTC n’en localise pas en France et la série la plus représentative est peut-être celle de la SHAL, composée de cinq volumes reliés d’époque à l’identique.

La bulle d’or

Face à de tels travaux d’Hercule, une fragile brochure de trente-huit pages tente de se frayer un passage : elle se nomme Bulla aurea Caroli IV et ce court texte est le seul imprimé en langue allemande par Jenson.

Né en Bohème en 1316 Charles IV accède au trône en 1346 et devient Empereur du Saint Empire en 1355. A peine un an après son couronnement, il promulgue la présente Bulle d’Or qui codifie les élections impériales en réglant la désignation du souverain, et le statut des princes constituant le corps électoral.

Connu à huit exemplaires dans le monde – dont certains fragmentaires et aucun en France – ce petit ouvrage est une des curiosités bibliographiques auxquelles Nicolas nous a accoutumées et dont il garde le secret.

Parmi les auteurs anciens, seul Sardini en mentionne l’existence (op. cit. Traduction Laura Enrico), cependant il trouve surprenant que l’Allemagne, mère de la typographie, se soit trouvée dans l’obligation de recourir aux imprimeurs de Venise.

Martin Lowry (Nicholas Jenson and the rise op. cit.) a peut-être la réponse. Il prétend que cette édition aurait pu voir le jour à la demande de la communauté allemande de San Giovanni e Paolo (saint Jean et saint Paul), située à deux pas du quartier San Canziano (saint Cancien) où vit et travaille Nicolas.

1478

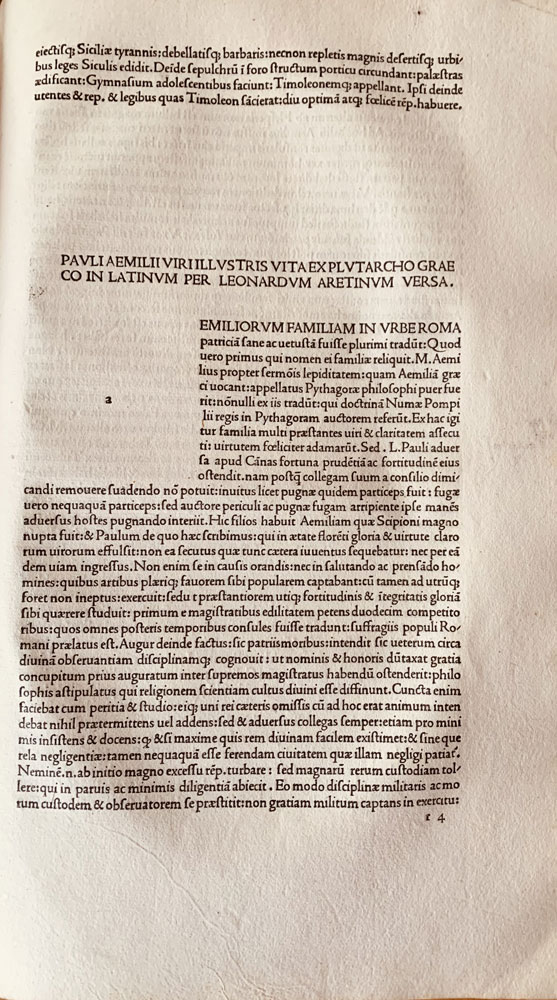

Après une année 1477 exclusivement placée sous le signe du gotho-rotundo et donc, la seule indemne de toute utilisation du caractère romain, Nicolas se ressaisit et dès janvier 1478, sort de ses presses Vitae Illustrium Virorum de Plutarque.

Vitae Illustrium Virorum de Plutarque

Après Vitae imperatorum de Cornelius Nepos, Vitae XII Imperatorum de Suetone, et De viris illustribus d’Aurelius Victor, il reprend le fil de ses publications dédiées aux hommes célèbres de l’Antiquité, en offrant les Vies des hommes illustres de Plutarque. Il le fait d’une manière magistrale en délaissant le format moyen pour un Royal folio de belle dimension.

Curieusement ce livre, parmi d’autres tout aussi méritants, suscite toujours les louanges des amateurs et des libraires, peut-être en écho au jugement du bibliographe anglais Thomas Dibdin (1776-1847) qui ne tarit pas d’éloges sur ses dimensions et ses qualités typographiques.

Un document daté du 5 janvier 1479 des archives d’état de Padoue révèle que le marchand padouan Lazzaro Beolco et le recteur de l’université de Padoue Pellegrino Sillano, financèrent d’une manière substantielle l’impression des Vitae Illustrium Virorum de Plutarque (Paul Needham The George Abrams Collection op. cit. n° 97).

L’édition jensonienne est la troisième après la princeps d’Ulrich Han à Rome vers 1470/71 et la deuxième d’Adolf Rusch de Strasbourg également non datée.

Leurs textes furent mis en ordre à partir de sources provenant de plusieurs humanistes comme Donatus Acciaolus (1428-1478), Leonardus Brunus Aretinus (1370-1444) ou Guarinus Veronensis (1374-1460). Présentant de notables disparités au niveau même de leur contenu, ces éditions intègrent parfois des textes supplémentaires faisant alors l’objet d’intenses discussions quant à leur légitimité. Ainsi il apparait que l’édition de Jenson fut réalisée à partir de manuscrits différents de ceux de ses prédécesseurs de Rome et Strasbourg, omettant certains chapitres comme par exemple, celui consacré à la vie de Virgile.

Breviarium Romanum

Un autre titre fait figure d’exception, c’est le Breviarium Romanum imprimé avant le six mai 1478.

Le bréviaire apparait dans les premières communautés monastiques dès le onzième siècle. Il contient l’ensemble des textes permettant aux religieux de prier les heures de la liturgie lors de leurs voyages ou lorsqu’ils ne pouvaient assister à la prière commune, comme c’était par exemple le cas pour les ordres mendiants voués à l’itinérance. C’est une forme de condensé des livres servant à l’office divin. Chaque congrégation ayant son propre abrégé, le bréviaire romain a pour vocation d’uniformiser la pratique pour devenir le seul à l’usage universel de l’Eglise.

Cette édition corrigée et mise en forme par Georgius de Spathariis, est la quatrième après les deux simultanées de Jean Lefebvre à Turin et Jacques Le Rouge à Venise en 1474 – proches de Jenson et cités dans son testament – puis celle de François Renner de Hailbrun à Venise en 1477. Depuis la publication de Gratien en 1474, l’atelier de Saint Cancien maitrise la technique des tirages bicolores en noir et rouge. Ce qu’il connait moins, car seulement réalisé pour quelques exemplaires de prestige, c’est l’impression sur vélin. Or Nicolas choisit de produire la quasi-totalité de ce bréviaire sur ce support. On peut imaginer quel doigté est alors nécessaire tant à l’encrage qu’à la mise sous presse, ce matériau n’ayant par rapport au papier, qu’un pouvoir d’absorption limité, voir nul.

Konrad Haebler (The Study of Incunabula op. cit) signale que le mot diurno d’abord oublié en pied du feuillet a8r lors de l’impression a été rajouté ensuite.

Cette particularité est également présente dans l’exemplaire Dohenny m’ayant servi de référence.

Comme la précédente, cette année de 1478 est encore celle d’une grande activité éditoriale chez Jenson. En dehors de ces deux incursions, l’une en pays de l’humanistique ronde, et l’autre dans l’univers particulier du tirage sur vélin, il continue d’imprimer du Droit à très haute dose.

Il s’acquitte de cette tâche avec les sorties du sixième volume de Panormitanus, des sept tomes de Bartole et de deux textes de Justinien dont sa propre version du Digestum vetus. Ce digeste qui l’année d’avant, avait fait l’objet d’un tirage par son ami Jacques Le Rouge et qui du coup, pourrait bien être le même, avec pour seul changement, le colophon au nom de Nicolai Jenson Galici (sic).

1479

Nicolas entame cette année avec l’impression d’une Bible, la troisième si l’on compte celle dite de Malermi, et la deuxième dans sa version dite Vulgate après celle de 1476. Il reprend de cette dernière le texte de quarante-cinq feuillets intitulé interpretationes hebraicorum nominum, et le place après le colophon. Cet index ne sera pas repris en 1481 dans la Bible dite de Nicolas de Lyre publiée par la société Nicolas Jenson et Jean de Cologne.

Les rééditions

Les textes de droit canon compilés par les papes du passé sont alors fort demandés.

Après avoir réédité le Decretum de Gratien en 1477, Nicolas choisit de remettre sous presse trois des best-sellers les plus courus du moment : Decretales de Grégoire IX qu’il avait donné en mars 1475, Constitutiones de Clément V dont sa première édition remonte à 1476 et Liber sextus Decretalium de Bonifacius VIII également paru en 1476.

Ce dernier ouvrage est parfois relié avec Constitutiones de Clemens V. Si l’on s’en réfère à leurs colophons, les deux ouvrages qui sont d’un format identique, ont fini d’être imprimés à la même date des calendes de Décembre, ce qui correspond à la fin du mois de novembre.

Cette simultanéité de parution permet ainsi à Jenson, de réunir deux textes d’auteurs différents – mais d’une même thématique – pour les offrir reliés ensemble, comme c’est par exemple le cas de l’exemplaire de la SHAL.

Cette particularité est signalée par Martin Lowry qui voit dans ce recueil, la première parution de deux codex réunis dans un même livre (Nicholas Jenson and the rise op. cit.).

Cette deuxième édition jensonienne de Bonifacius VIII affiche pour la première fois au colophon l’expression Olimpiadibus domini nostri. Celle-ci sera ensuite utilisée de façon récurrente avec des variantes de cas comme Olimpiadibus dominicus ou plus fréquemment Olympiadibus dominicis.

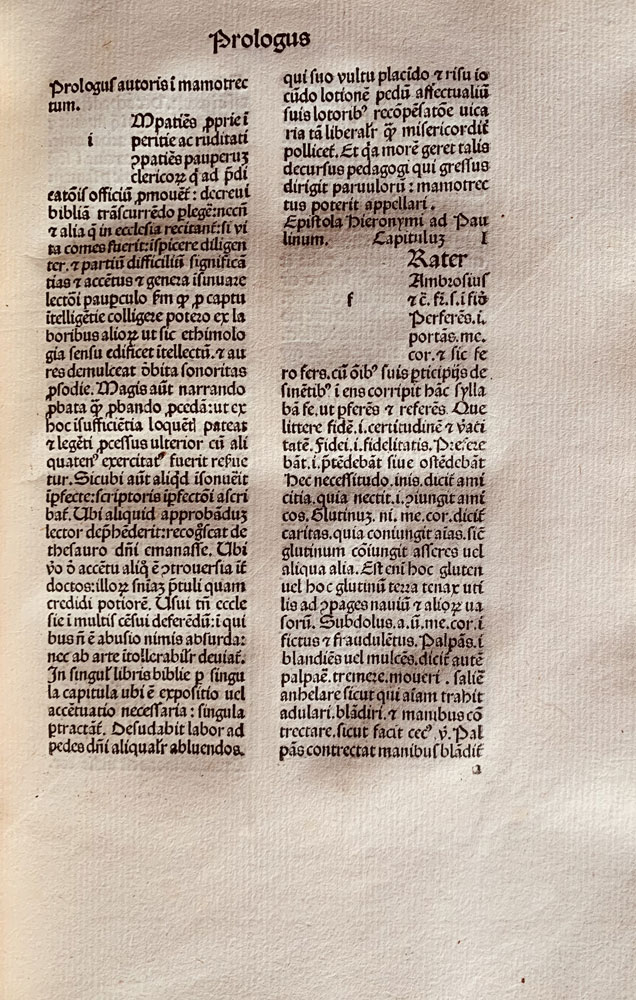

Mammotrectus

A côté de ces retirages, Nicolas imprime pour la première fois au sein de son atelier un texte alors très en vogue : Mammotrectus du franciscain italien Giovanni Marchesini, latinisé en Johannes Marchesinus.

Il le produit à grande échelle car selon ISTC, on le trouve présent dans cent quatre-vingt-douze bibliothèques dans le monde. Le texte du Mammotrectus super Bibliam (que l’on peut traduire par Mammelles de la Bible) est une analyse étymologique des mots composant le saint livre. Avant tout destiné à l’éducation des clercs et des prêtres peu cultivés, voire analphabètes, il sera très populaire durant toute la fin du quinzième siècle. En revanche son intérêt déclinera ensuite sous le feu des critiques et des railleries, en particulier d’Erasme, de Luther et de Rabelais.

L’editio princeps de Mammotrectus sort en 1470 à Mayence chez Pierre Schoeffer. Imprimé ensuite à plusieurs reprises, Nicolas reprend le texte des deux éditions vénitiennes données en 1477 et 1478 par ses collègues Francis de Hailbrun et Nicolas de Francfort. Il s’acquitte de cette tâche, certes avec l’idée manifeste d’en faire un coup commercial, mais en cherchant toujours à innover.

Le coté expérimental de ce tirage s’affiche à travers les disparités affichées d’un exemplaire à l’autre. Il transparaît aussi par de nombreuses coquilles auxquelles Nicolas ne nous avait guère habitué.

Or plusieurs sont présentes au sein des trois exemplaires nous ayant servi de référence.

Ainsi, et comme nous l’avons déjà vu dans Breviarium Romanum de 1478, une ligne et demie de texte oubliée à l’impression du feuillet y8v, a ensuite été rajoutée en pied de page. Une note imprimée collée à la première garde d’un de nos exemplaires référents décrit ce détail au sein de l’exemplaire du British Museum. Elle mentionne aussi des inversions de pages dans le cahier suivant 1v avec 7v et 2r avec 8r prouvant en cela – selon l’auteur de la notice – que Jenson utilisait alors une forme de quatre pages.

Konrad Haebler décrit une inversion de texte à l’impression de quatre pages du premier cahier (The Study of Incunabula op. cit.). Dans un autre exemplaire que nous avons eu en mains, nous découvrons que les pages f1v, f2r et f8v, f8r sont restées blanches.

Ces erreurs d’impressions sont absentes d’une autre copie que nous avons collationnée, en revanche celle-ci montre de fréquents décalages des pavés de texte et ce, dans des proportions pouvant aller jusqu’à hauteur d’une ligne vers le haut.

Ces disparités, ajoutées à une anormale pléthore de ligatures et d’abréviations, sont loin du niveau d’excellence auquel Nicolas nous avait accoutumé. A ce titre, ces négligences nous incitent à penser que, publié à grande échelle, ce livre fut imprimé dans des ateliers différents.

De plus, il a probablement fait les frais d’essais et de mises au point techniques en cours de tirage. Les fréquentes erreurs de calage de ses colonnes de texte sont très certainement dues – comme déjà évoqué – à l’expérimentation d’un système d’impression de quatre pages dans une même forme,

Cette hypothèse est aussi développée par Konrad Haebler qui écrit All these mistakes prove naturally that the books in which they occur were printed by formes, and show for exemple that Jenson, in 1479, was able to pull four quarto pages at the same time (The Study of Incunabula op. cit.).

Mammotrectus serait alors le premier véritable in-quarto jensonien, voir même de l’histoire du livre.

1480

Dix ans se sont écoulés depuis la parution de son premier livre et Nicolas termine sa carrière d’imprimeur comme il l’avait commencée : en utilisant une dernière fois le type romain qui a fondé sa renommée.

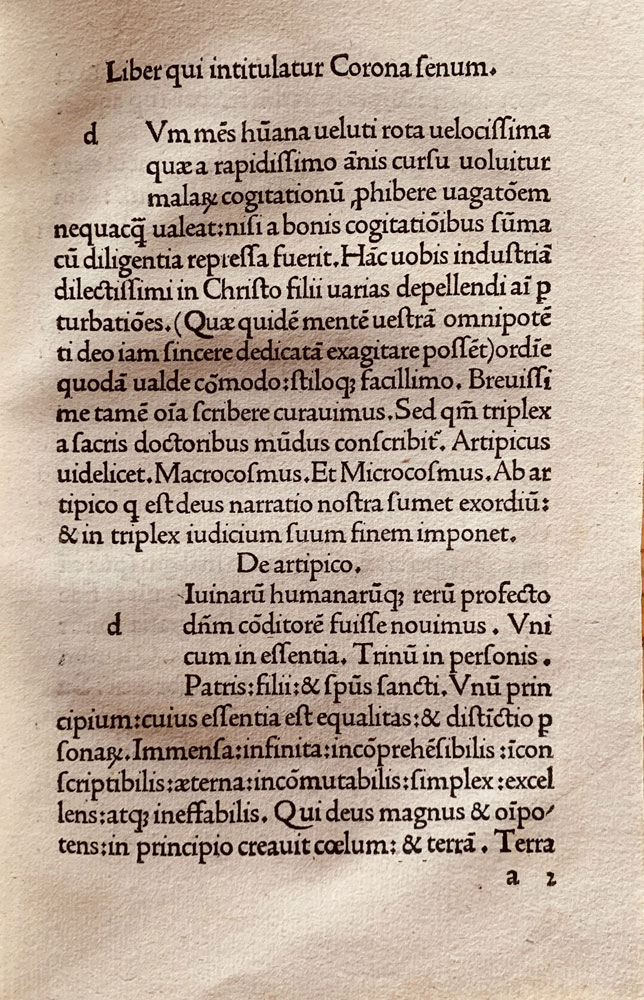

Jean le Chartreux

Ses incartades commises avec le gotho-rotundo, furent longtemps jugées comme un crime de lèse-majesté par plusieurs puristes contemporains de Sardini (1750-1811). En utilisant à nouveau son caractère romain pour l’impression de cinq textes de Jean le Chartreux (vers 1415-1473), Nicolas revient aux sources et se pare à leurs yeux d’une pureté retrouvée.

Pour l’occasion, il a selon ce jensoniste éclairé, utilisé une nouvelle fonte qui ramène son Romain à de nouvelles et élégantes proportions (op. cit. Traduction Laura Enrico).

Dans un chapitre intitulé Les tailles du caractère romain de Jenson révèle la chronologie de ses impressions, celui-ci démontre qu’en se référant à la mesure de trente et une lignes, prise entre l’extrémité supérieure de l’œil (ou du corps) de la première ligne et l’extrémité inférieure de l’œil (ou du corps) de la dernière, l’espace ainsi déterminé s’amenuise au fil des années.

Or cette tendance s’inverse en 1480, année où la police employée retrouve ses dimensions premières de 1470/71. Sardini attribue cette diminution de taille à l’usure des contours du caractère, consécutive à la fréquence de son utilisation. Usure à peine perceptible à l’œil nu, mais évidente après l’examen méticuleux année après année, de plusieurs pavés d’un même nombre de lignes.

Les cinq textes de Jean le Chartreux s’intitulent Nosce te, Corona senum, De humilitate interiori, De immensa caritate Dei et Flos vitae. Notre exemplaire de référence est celui de la SHAL car il est avec celui de la BnF, un des très rares complets des cinq livres, même si, à en juger par les reliures et les formats, il fut constitué à partir de copies d’origines différentes.

Les préliminaires du premier texte Nosce te affichent les approbations émanant de clercs religieux chargés d’examiner le texte. Cette particularité inédite apparait ici pour la première foi selon Konrad Haebler (The Study of Incunabula op. cit.)

On y trouve les noms de Philippus Rota docteur en droit, Johannes Gusmaci archiprêtre de Monsélice et prêtre de Santa Maria Nova de Venise, Petrus Frigerius Archiprêtre de Corfoue et docteur en théologie et Mapheus Girardo Patriarche de Venise.

Curieusement ce principe d’imprimature n’existe que dans cet ouvrage et ne sera pas repris par les successeurs immédiats de Jenson. Il faudra attendre le début du seizième siècle pour qu’en la personne de Marco Musuro, apparaisse le premier censeur officiel de la République de Venise (Catherine Kikuchi La Venise des livres 1469-1530, Ceyzérieu, éditions Champ Vallon, 2018).

Dans son catalogue des incunables des bibliothèques de la région Champagne-Ardennes (op. cit.), Jean-Marie Arnoult attribue également à Jean le Chartreux, la paternité du Decor Puellarum imprimé par Nicolas en 1471.

Cette piste rejoint l’opinion de Martin Lowry qui voit dans la paroisse de San Andrea de Venise – dont Jean le Chartreux fut prieur – le lieu de production d’un grand nombre d’écrits de dévotion (Humanism and anti-semitism in Renaissance Venice: the strange story of Decor Puellarum, Firenze, Leo S. Olschki, 1985).

Avec ce bouquet de cinq fascicules, Nicolas Jenson clôt un cycle de dix années consacrées à l’imprimerie. Flos vitae, le dernier paru de cette série, est fini d’imprimer le dix-neuf juillet 1480 par Nicolai Ienson Gallici et après lui, plus aucun livre ne sera signé de son nom seul.

Se sentant probablement déjà malade, il s’associe avec Jean de Cologne – l’autre grand imprimeur vénitien – pour créer une société d’édition. Connue à Venise sous le nom de La Compagnia, cette affaire à but uniquement commercial, confie l’impression de ses livres à des sous-traitants déjà solidement établis comme Jean Herbort ou André Torresanus de Asula. A partir de là, les ouvrages paraissent au nom de la Société Jean de Cologne et Nicolas Jenson.

Placée sous la direction de Peter Ugelheimer, la Compagnia imprime quarante-trois pour cent de la production vénitienne, possède des filiales à Milan, Ferrare, Vérone, Pérouse et son capital est alors estimé entre sept et dix mille ducats. Considéré comme le dollar de l’époque, le ducat vénitien titre trois grammes et demi d’or et donc, dix mille ducats correspondent à la valeur de trente-cinq kilogrammes d’or du meilleur titre.

Pour donner un ordre d’idée, le salaire mensuel d’un ouvrier se situe alors entre un et demi et trois ducats, celui d’un enlumineur est de quatre ducats, et celui d’un correcteur d’imprimerie s’élève à plus ou moins cinq ducats.

Le premier volume à témoigner de ce changement de statut est Super I-IX Codicis de Balde de Ubaldis et son colophon affiche la mention Johannis de colonia Nicolai yenson (sic) sociorumque.

La Marque

Dans ce livre apparaît pour la première fois la marque d’imprimeur dite à l’orbe crucigère, ou à la croix d’Anjou dite de Lorraine.

Celle-ci apparaît d’abord en noir comme c’est le cas dans le livre précité de Balde de Ubaldis, puis en rouge au colophon de Lectura super Clementinis de Francesco Zabarella, par Jean Herbort pour la Société le 28 janvier 1481. Les défauts de placement et les irrégularités d’encrage font alors penser à un tamponnage manuel plutôt qu’à un calage de la planche xylographique au sein du cadre.

Ce graphisme sera ensuite repris par de nombreux imprimeurs et graveurs européens pendant tout le seizième siècle, dépassant alors le cadre du simple logo d’atelier pour devenir l’emblème de la profession.

Dans son testament, Jenson exige qu’il soit donné et légué vingt-cinq ducats d’or au couvent de Sainte Marie de Collemagne près d’Aquila (Sante Marie de colis madiis prope Aquilam) où repose le corps du bienheureux Saint Pierre Célestin. Elu Pape à Peruggia le 5 juillet 1294, Pierre Célestin choisit le nom de Célestin V mais peu préparé au poids d’une telle charge, il démissionne peu de temps après son élection et se retire dans un monastère pour prier et écrire.

Or Pierre Célestin est le premier saint patron italien des imprimeurs, des relieurs et des libraires. De fait, ce titre a pu lui être attribué par Jenson en lien avec la croix des ducs d’Anjou, devenus ducs de Lorraine à partir de 1431.

Celle-ci se caractérise par sa deuxième traverse sur laquelle Ponce Pilate a fait écrire I.N.R.I. les initiales de Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Elle est placée au-dessus d’une sphère qui représente non pas le globe terrestre, mais la voûte de l’Univers.

Fréquemment utilisé dans l’iconographie occidentale du Moyen-Age à travers la représentation du Salvator mundi, ce symbole est connu sous le nom d’Orbe Crucigère. Cette marque symboliserait donc l’emprise de la chrétienté sur le monde et du même coup, celle de son meilleur ambassadeur : le livre imprimé.

La disparition

Bien que née sous les meilleurs auspices, cette société ne profitera guère à ses créateurs, car tous deux s’éteignent en fin d’année 1480.

Le 7 septembre 1480 Nicolas dicte son testament à Maître Bonycardi, notaire au quartier Saint Cancien. Il s’y décrit mente sanus et boni intellectus, licet corpore languens : sain d’esprit et de bonne intelligence, quoique malade de corps.

Dans une note de son exemplaire du De bello Italico adversus Gothos de Leonardo Bruni – imprimé par Jenson en 1471 – l’évêque et historien italien Felino Maria Sandeo (1444-1503), nous révèle que Nicolas est mort seulement quelques jours après la dictée de son testament.

Ce fait est corroboré par les registres de la Scuola de San Marco en ces termes Nicolo Janson stampador Mori 1480 (Catherine Kikuchi op. cit.).

Il continuera cependant à paraître comme associé dans les ouvrages imprimés en 1481 sous la dénomination Johannis de colonia Nicolai ienson: sociorumque.

Honoré du titre pontifical de Comte palatin, il laisse derrière lui une fortune gagnée en à peine dix années de travail, de courage et d’innovation qui lui vaut alors le surnom de Richissimo.

Curieusement, cet homme qui semble avoir tout réussi, coupe court à toute velléité de faste pour son inhumation.

Il refuse les honneurs que la république de Venise pouvait lui offrir. Pas de cérémonie fastueuse à San Marco en compagnie de tout ce que la lagune compte de notables et de célébrités des arts et des lettres ; il demande plus simplement à être enseveli au monastère de Sainte Marie des Grâces, avec treize cierges portés par treize pauvres habillés aux frais du testateur. Il lègue cinquante ducats à ce monastère pour le repos de son âme et la construction d’un monument simple et sans pompe, où ses représentants pourront séjourner en paix aux côtés des frères de cette institution.

Sainte Marie des Grâces

Cet édifice se trouve dans un lieu si discret, qu’il est absent de la plupart des cartes. Il s’agit d’une île artificielle d’environ quatre hectares, formée au Moyen Âge sur un amoncellement de débris provenant de Venise. Située au Sud, juste en dessous de San Giorgio Maggiore, elle répond aux différents noms de Santa Maria della Cavana, Santa Maria delle Grazie ou encore Isola delle Grazie.

Cette désignation lui fut attribuée par des marins revenant de Constantinople. Possédant avec eux un portrait de la Vierge Marie, celle-ci leur serait apparue pour leur demander au nom de la volonté divine, de lui offrir une demeure sur l’île.

Dès 1264, elle accueille des pèlerins en route pour la Terre Sainte, puis elle est concédée en 1412 aux pères ermites de la congrégation de San Girolamo di Fiesole qui y édifient un monastère.

Le culte rendu à Sainte Marie des Grâces est alors très vivant. Une dévotion est rendue à l’image miraculeuse de la Vierge Marie en chaque début de mois, et Ambrogio Contarini (1429-1499) revenant d’une mission d’ambassade en Perse en 1477, fait un détour par l’île pour lui rendre grâce et y accomplir un vœu.

Durant les siècles suivants, l’île-monastère de Santa Maria est connue pour sa beauté, et son église est ornée d’œuvres d’artistes reconnus comme Le Tintoret et Giovanni Bellini.

Elle connaitra diverses fortunes jusqu’à 1810, année où Napoléon supprime la dernière congrégation religieuse qui en assurait la garde, et sécularise les bâtiments religieux pour en faire une zone militaire.

Hélas, l’explosion d’une poudrière en 1849 détruira à jamais ces bâtiments et avec eux, toute trace du lieu où reposait Nicolas Jenson.

L’après

Nicolas lègue son bien le plus précieux – en l’occurrence ses poinçons – à son ami et associé commercial Pierre Ugelleymer, et le fonds de son atelier est acheté par son ancien ouvrier devenu imprimeur, Andreas Torresanus de Asula. Celui-ci utilisera régulièrement ses polices de caractères et en particulier son Romain comme dans son édition des lettres de Saint Jérôme de 1488. La fille d’Andreas se marie avec l’éditeur et libraire Alde Manuce qui de fait, bénéficie à son tour de l’héritage graphique jensonien.

Alde ou Aldo Manuzio en italien est originaire de Bassano, une localité proche de Sermonetta non loin de Rome, d’abord précepteur d’Alberto Pio prince de Carpi, il s’installe à Venise et commence à éditer en 1494. N’ayant aucune qualité de tailleur de caractères, il emploie pour ce faire un habile compagnon nommé Francesco Griffo (vers 1450-1518).

Prenant pour base les caractères de Nicolas, ils les peaufinent et créent les types aldins dont la version la plus aboutie du Romain apparaît dans l’ouvrage De Aetna publié en 1495. Ils conçoivent aussi un alphabet grec et un type d’italique alors appelé Aldino.

Ces polices inspireront les grands créateurs de la Renaissance française comme Simon de Collines (1475-1546), Antoine Augereau (1485-1534), Claude Garamond (vers 1499-1561) et Robert Estienne (1503-1559).

Il est d’ailleurs intéressant de constater la pérennité de cette porosité entre les ateliers typographiques de Venise et Paris, car juste après 1540, le Vénitien Gian Francesco Torresano d’Asola, probable fils ou petit fils d’Andreas, imprime à Paris. Il reçoit la charge d’imprimeur pour le grec et se dispose à céder au roi de France, sa propre collection de manuscrits grecs dont certains exemplaires de travail d’Alde Manuce (Rémi Jimenes, Claude Garamont typographe de l’Humanisme, Editions des Cendres, 2022).

1481

Bien que reposant au monastère de Sainte Marie des Grâces, le nom de Nicolas Jenson continue d’apparaître pendant au moins un an. On le retrouve associé à celui de Jean de Cologne aux colophons des ouvrages imprimés pour la société, par Jean Herbort de Seligenstadt et Andreas Torresanus de Asula. En dehors de raisons statutaires, cette présence post mortem est aussi là pour honorer les deux fondateurs qui avant de disparaître, avaient programmé ces parutions, créé de nouveaux types, travaillé à la mise en ordre des textes et financé l’ensemble des fournitures ayant favorisé leur genèse.

C’est par exemple le cas de l’édition particulièrement soignée du de Rosarium decretorum de Guido de Baysio édité par Franciscus Moneliensis. Dans sa préface, celui-ci ne tarit pas d’éloges sur la beauté des caractères créés pour l’occasion par Jenson qui selon lui, surpassent largement tous ceux ayant existé avant ac ipsius caracteris iucundus aspectus : qui facile supereminet omnes.

Quant à Jean Herbort, le typographe chargé d’imprimer ce texte pour la Société, il prétend qu’avec une typographie d’une telle qualité, le lecteur peut tirer profit de ces pages et prendre plaisir à les lire, comme il le ferait d’une poésie.

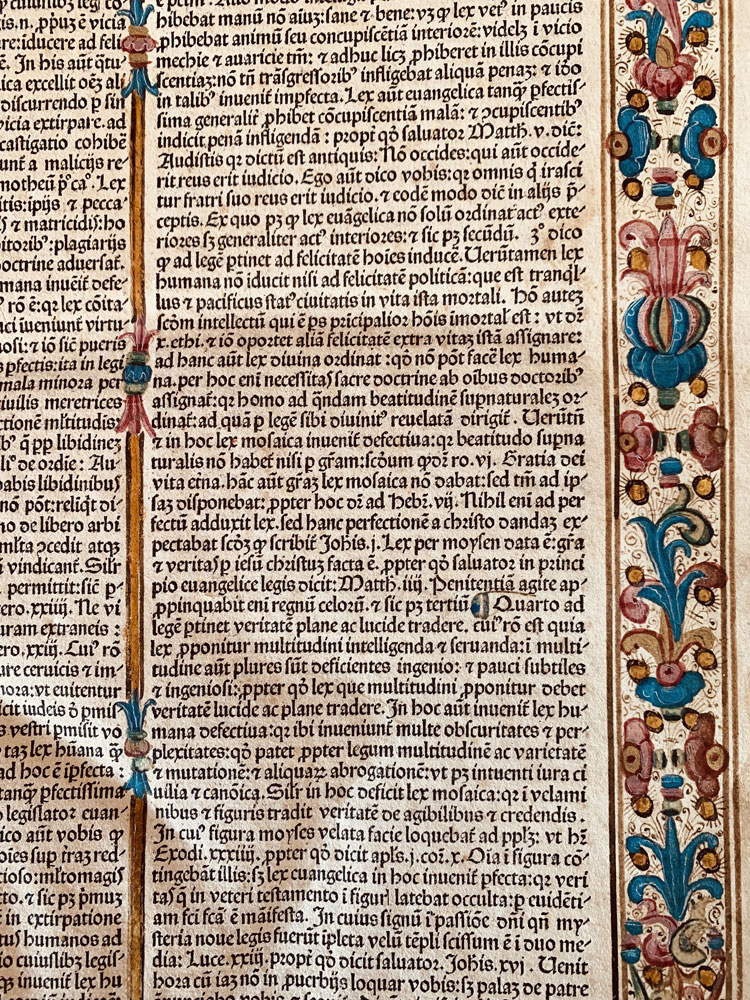

La Bible de Lyre

Un autre ouvrage remarquable rassemble les deux mêmes acteurs : Jean Herbort pour l’impression et Franciscus Moneliensis pour l’édition.

Il s’agit de Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lyra Partes IV ou Bible dite de Nicolas de Lyre en quatre livres. Le dernier est fini d’imprimer le trente et un juillet 1481, et c’est après celle de Malermi et les deux Vulgates parues en 1476 et 1479, la quatrième édition du saint texte imprimé au nom de Nicolas Jenson.

En plus des apostilles, la glose comprend aussi les commentaires de Guillelmus Britonis, Paulus Burgensis et Matthias Doering. Ce bel ouvrage est dédié à Francesco Sanson alors Général des Franciscains, et en sa toute fin se trouve le texte intitulé Contra perfidiam Judaeorum.

Nicolas de Lyre doit son nom à celui de La Vieille Lyre, localité de l’Eure où il est né. Envoyé à Paris pour y faire ses études, il devient bachelier, maitre en théologie puis docteur en Sorbonne. Sa connaissance de l’Hébreu et de la littérature hébraïque apportent un relief particulier à ses travaux d’exégèse biblique, au point d’en faire le spécialiste incontesté du moment.

Auparavant ses commentaires avaient fait l’objet d’éditions préalables, mais celle-ci est la première à les adjoindre au texte biblique sous la forme d’une glose. Cette exclusivité est relevée par Kristian Jensen. Selon lui, cette manière de présenter sur une même page le texte et ses commentaires, aurait été inspirée à Nicolas par Adolf Rusch de Strasbourg avec l’impression avant 1480, d’une Bible accompagnée de sa Glossa Ordinaria (Incunabula and their readers, London, The British Library, 2003).

On se souvient que dès 1474, Nicolas avait créé ce layout pour son Decretum de Gratien. Il l’avait ensuite utilisé avec le succès que l’on sait pour ses éditions de Droit mais en dehors de cela, il ne l’avait jamais employé pour un texte religieux. Il est donc fondé de croire Kristian Jensen quand il écrit que, lorsque les chartreux de Bâle découvrirent la dite Bible de Nicolas de Lyre, ils crurent qu’il s’agissait d’un livre de droit.

Lors des précédents tirages de Boniface, Grégoire, Clément et les autres, Nicolas avait pris soin de faire précéder d’une petite lettre de renvoi chaque paragraphe explicatif contenu dans la glose. Par contre, le mot du texte auquel elle était censée faire référence ne possédait pas l’équivalent.

Il remédie à cette lacune dans la Bible de Lyre, en créant un caractère minuscule placé au-dessus de chaque mot appelant un commentaire. Les lettres faisant ainsi l’objet d’ajouts sont des voyelles et il est permis de penser que l’ensemble – voyelle plus lettre de renvoi – constitue un type sculpté et fondu d’une seule pièce.

Compte-tenu de l’extrême petitesse des lettres incluses, il semble clair que la sculpture de tels poinçons fut le fruit d’une extrême minutie et représente en soi, une réelle prouesse technique.

Balde de Ubaldis

Une autre prouesse se distingue de la production de cette année 1481 : c’est l’impression des six volumes de Super I-IX Codicis de Balde de Ubaldis, la première à englober la somme complète de ses commentaires sur les neufs premiers livres du Code Justinien.

Or il est difficile de placer cette impression dans la chronologie éditoriale de l’époque car les références trouvées ne concernent que des parties de l’oeuvre de Balde. En effet, l’édition précédente donnée par Christophe Valdarfer à Milan en 1477, ne concernait que les livres quatre à neuf, et il faudra attendre 1492 pour qu’Uldericus Scinzenzeler imprime également à Milan, les commentaires sur les livres dix à douze, terminant ainsi l’oeuvre entreprise quinze ans avant par d’autres confrères.

Cet ouvrage est un mystère car, contrairement aux commentaires d’autres juristes parus au quinzième siècle, cette édition de Balde est très peu présente dans le monde.

ISTC ne dénombre en France que le seul livre quatre à la SHAL, et aucun au sein de la BnF. De même on ne dénombre aucun exemplaire complet en Italie et un seul item du livre quatre aux USA à la Library of Congress. Or cette série est bien décrite par Hain, Pellechet et Sardini, mais il faut croire que pour des raisons que l’on ignore, elle fut tirée à un très petit nombre d’exemplaires.

Nicolas Jenson, l’homme

En dehors des témoignages de contemporains, des faits historiques et des documents d’archives miraculeusement préservés, les choix éditoriaux et la manière de s’en acquitter disent beaucoup de la personnalité des hommes du livre. Il est vrai qu’en ce qui concerne Nicolas Jenson, la nature de ses publications et leur place dans la chronologie de toute son œuvre, nous éclairent sur sa culture grecque et latine, ses goûts, sa curiosité intellectuelle et son sens des affaires.

Par chance, la découverte de son testament en 1887 dans les archives de l’état de Venise, nous en dit encore plus sur l’homme. La lecture de ces quatre pages manuscrites dont les deux dernières lignes sont de sa propre main, agit comme un véritable révélateur et corrobore tout ce que laissait entendre la seule étude de sa bibliographie.

A travers ce texte écrit il y a cinq siècles et demi, Nicolas Jenson nous dévoile sa simple humanité. Face à la mort qui approche, il se met à nu et livre à qui veut lire entre les lignes, ses failles et ses contradictions.

Son aisance matérielle est sans doute la première chose qui saute aux yeux, car il donne, lègue et parfois rembourse, pour un montant total de trois mille quatre cent quatre-vingt ducats, ce qui correspond alors à une somme conséquente.

Paradoxalement, il alloue une partie non négligeable de ses liquidités à la célébration de mille trois cents messes. Trois cents en l’église de Sainte Marie des Grâces où il souhaite être inhumé, et les milles autres dans le pays de France où repose Maître Jacques son père.

Ce nombre extraordinairement important surpasse de beaucoup ce qu’il est d’usage de requérir en de pareilles circonstances. Passé l’effet de surprise et la relecture du nombre – en croyant qu’on a mal lu – on est tenté de penser qu’il faut avoir beaucoup à se faire pardonner pour exiger une telle quantité d’offices.

Comme pour accréditer cette hypothèse, une partie de ces subsides est offerte à des communautés religieuses pour le repos de son âme ; comme s’il voulait acheter dans l’au-delà, la quiétude dont il n’a pu jouir de son vivant.

D’où provient cette attrition ?

Peut-être de n’avoir pas assez entouré maître Jacques son père et sa mère dame Jeannette. Comme si, au nom d’un idéal professionnel certes accompli, il était passé à côté d’attraits plus immatériels. Pris dans le tourbillon de la vie, il fut absent lors des derniers instants du premier ; il tente désormais de se rattraper auprès de la seconde en lui versant une rente annuelle substantielle, et en confiant à son frère Albert, une somme de deux cents ducats d’or pour prendre soin d’elle.

Sans doute est-il habité des mêmes regrets à l’égard de ses enfants et de leur(s) mère(s).

Le testament nous apprend que Jenson est le père de trois filles prénommées Jeanne, Catherine, Barbe et d’un fils Nicolas habitant Lyon, alors âgé de moins de vingt-cinq ans. Or ses quatre enfants sont à deux reprises, clairement qualifiés de naturels et à aucun moment, il n’est fait mention de leur(s) mère(s).

Cette révélation est d’autant plus troublante que le testateur affiche une prodigalité sans limite, parfois même auprès de relations éloignées ; or nulle part il n’émet le vœu de doter une épouse, une compagne, une maîtresse ou a minima – dans l’hypothèse d’un décès antérieur – honorer une mémoire en lui faisant dire des messes.

Pas la moindre allusion à ce sujet…

Ce manque est pour le moins curieux quand on connait la religiosité de Jenson, et l’indéfectibilité des liens du mariage au sein du dogme catholique auquel il souscrit pleinement.

Comment alors ne pas citer la mère de ses quatre enfants ? A moins qu’ils ne soient les fruits de plusieurs femmes…

Alors dans ce cas, qui furent-elles pour ne rien mériter d’autre que l’ombre, que cet injuste anonymat ?

Furent-elles à ce point indignes ?

Claire, qui habite à Padoue avec sa mère près la porte Saint Antoine recevra trente ducats d’or : fut-elle l’une d’elles ?

A leur manière, ces questions sans réponses nous aident à discerner les causes du mal-être de Nicolas. Elles sont autant de justifications à son besoin d’isolement, d’oubli et de pardon à Sainte Marie des Grâces, autant de motifs à son ardent désir de contrition avant le départ pour la cité de Dieu. Enfin, elles sont autant de raisons à la célébration de mille trois-cents messes, pour le salut d’une âme tourmentée en demande d’ultime absolution.

Conclusion

Stanley Morison, historien de la typographie et inventeur du caractère Times New Roman considère le Romain de jensonien comme le plus parfait caractère d’imprimerie jamais gravé.

Si Gutenberg, Fust et Schoeffer ont mis au point la technique de fabrication du livre imprimé, Nicolas Jenson en a inventé la modernité. Il y est parvenu en dix ans avec la création de caractères que nous utilisons toujours, une nouvelle architecture de la page imprimée et l’invention de techniques de vente novatrices.

< Retour à l’introduction

< Retour à la première partie – De la naissance à 1470

< Retour à la deuxième partie – De 1470 à 1475