< Retour à l’introduction

< Retour à la première partie – De la naissance à 1470

DEUXIÈME PARTIE

De 1470 à 1475

1470

Les rentrées d’argent générées par de probables ventes de polices et de fontes de caractères à ses confrères de Vénétie, ont permis à Nicolas d’investir dans la création de son propre atelier typographique. Assisté de quelques compagnons comme peut-être Jacques Le Rouge de Chablis et Clément Lefebvre de Langres, il met en place sa première presse à imprimer.

Il procède alors à l’achat du matériel permettant son fonctionnement comme le plomb, l’étain et l’antimoine (alors importé et donc rare et d’un prix élevé) nécessaires à la fonte des caractères, le cuivre servant à la frappe des matrices, l’huile et le noir de fumée pour celle des encres et surtout le papier qui représente le poste financier le plus important. Il ouvre celui-ci dans le quartier de saint Cancien, à deux pas du pont du Rialto et du Fondaco dei Tedeschi, entrepôt de commerce et cœur battant de l’activité marchande avec l’Allemagne.

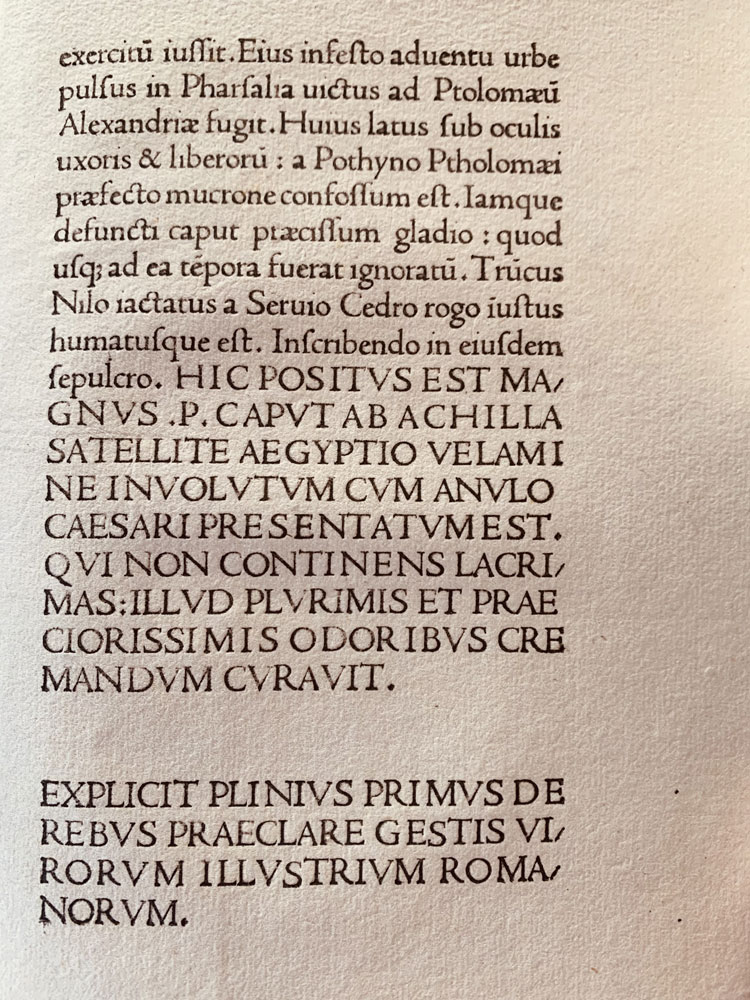

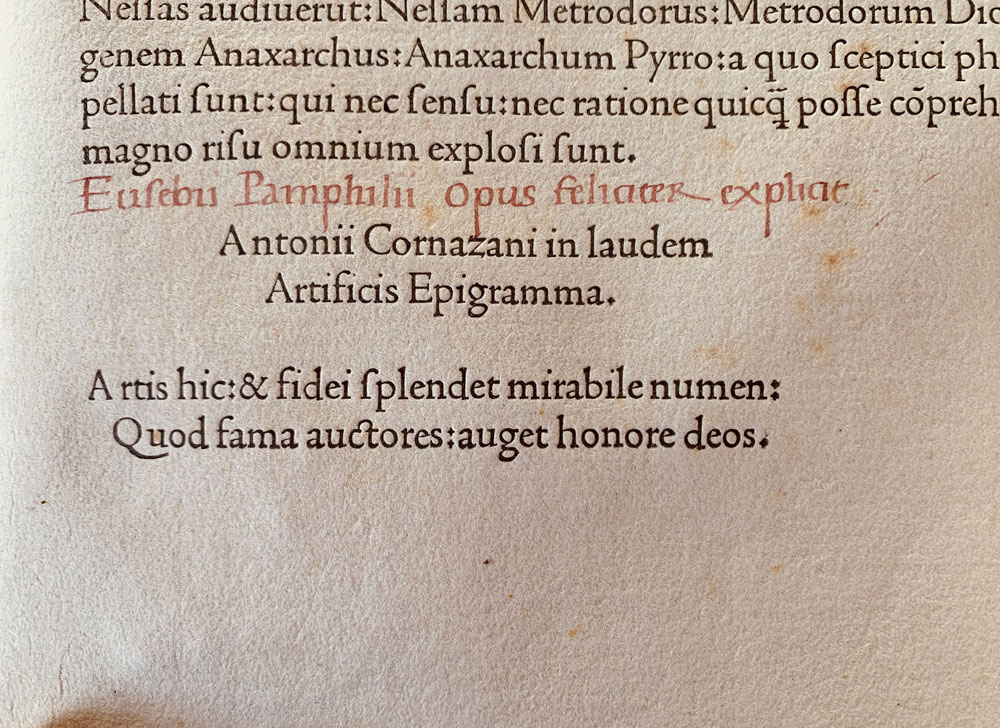

Eusèbe de Césarée

Autour de mai 1470, Nicolas sort son premier livre : il s’agit de De evangelica praeparatione d’Eusèbe de Césarée dont c’est alors l’editio princeps. Il le produit dans un caractère romain totalement nouveau qui comme nous l’avons vu plus haut, est probablement le fruit d’années de recherche et d’expérimentations auprès d’autres confrères.

Dans cet ouvrage apparaissent pour la première fois certaines de ses créations typographiques comme les parenthèses, qui avant lui n’existaient pas sous cette forme, ainsi que le e dans l’a (ae) et le e dans l’o (oe) qui chez ses prédécesseurs Sweynheym, Pannartz et les frères de Spire étaient abréviés par une ligature faisant penser à une cédille.

Konrad Haebler prétend que les lettres de début de texte servant de guide aux rubricateurs et aux enlumineurs – définies sous le nom de lettre-guides – apparaissent ici pour la première fois.

On les verra ensuite en Allemagne en 1472 chez Koelhoff à Cologne ainsi que chez Zainer et Bämler à Augsbourg (The Study of Incunabula, Grolier Club, New York, 1933).

Dans notre exemplaire de référence, les lettre-guides sont manuscrites à l’encre rouge. Seules celles des feuillets six à dix du cinquième livre sont imprimées ou tamponnées manuellement comme s’il s’agissait d’un essai. Au sein de cette même copie, les têtes de chapitres sont manuscrites à l’encre rouge dans une graphie imitant soigneusement celle des caractères d’impression.

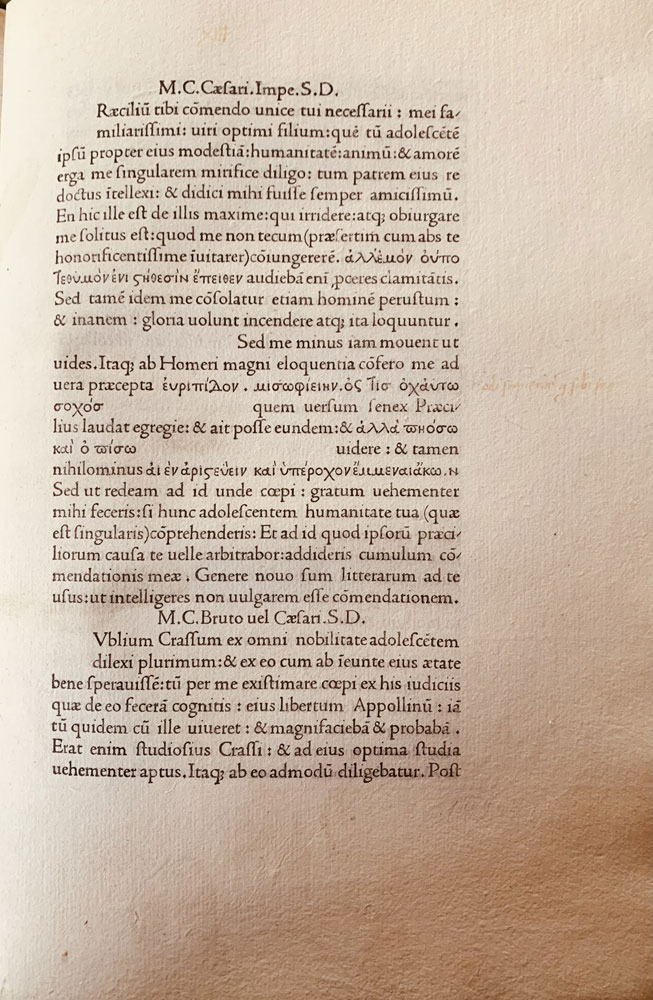

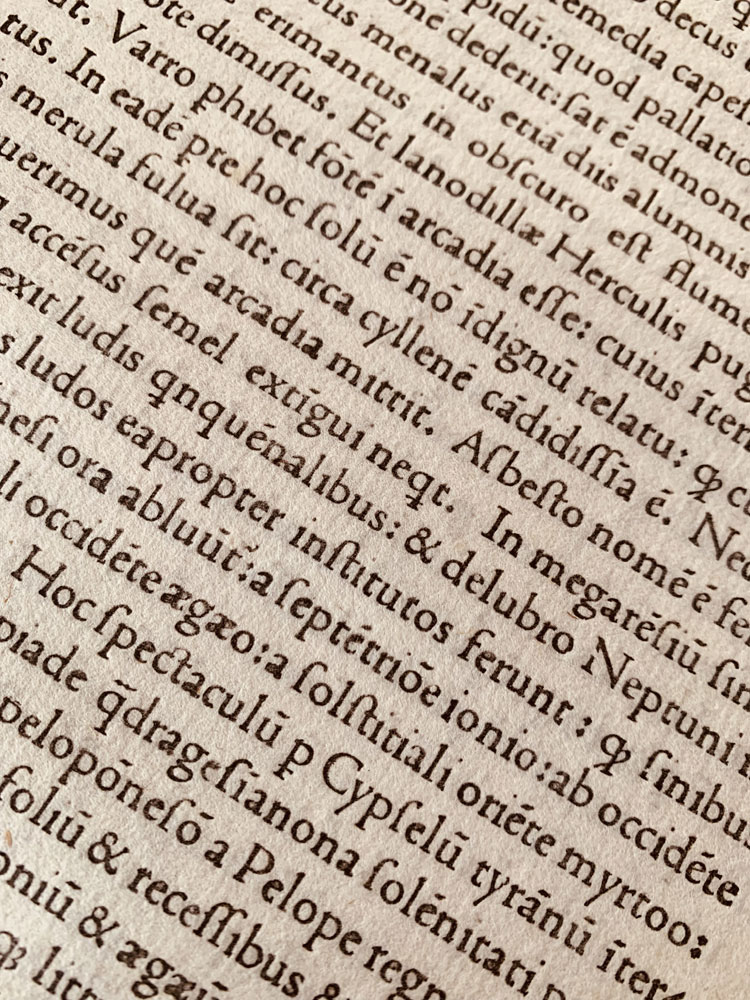

Les lettres du texte sont d’une grande finesse et pénètrent profondément le papier. Coulés dans des empreintes frappées par des poinçons juste ciselés, les caractères d’impression sont neufs et employés ici pour la première fois. Ce foulage caractéristique est adouci dans Rhetorica ad Herenium, et sa marque est encore atténuée dans Epistolae ad Brutum et Epitomae imprimés ensuite. Cette particularité a aussi été remarquée par Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico).

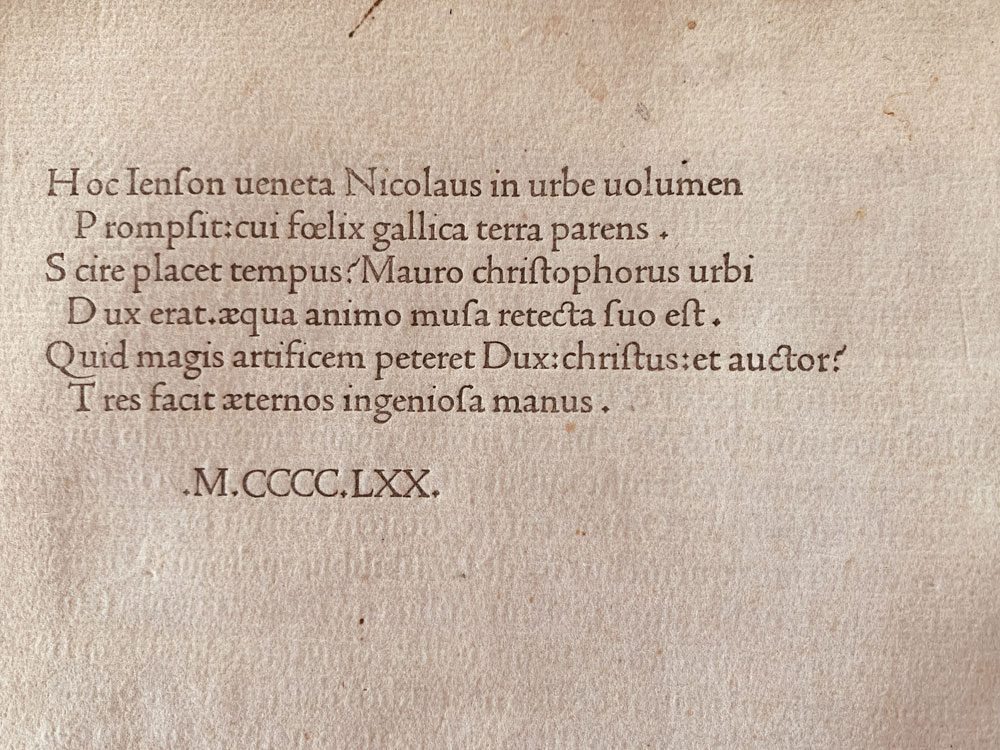

Comme dans les éditions antérieures des frères de Spire, la rédaction du colophon de De evangelica praeparatione d’Eusèbe de Césarée, a fait l’objet d’une réelle recherche littéraire.

Dédié au doge Cristoforo Mauroceno, il est attribué par Sardini au poète Antonio Cornazzano de Parme, ancien protégé des Sforza de Milan et proche du capitaine de la république de Venise, le puissant Bartolomeo Colleoni.

Cornazzano le conclut en ces termes Quid magis artificem peteret Dux : christus : et auctor ? Tres facit aeternos ingeniosa manus. Ce passage, où à l’égal du doge et de l’auteur, le Christ est censé avoir reçu l’immortalité des mains habiles de l’imprimeur, fut sans aucun doute jugé blasphématoire. Il sera en tout cas purement et simplement supprimé du colophon de la deuxième édition donnée à Venise en 1473 par Leonardus Aurl.

Cette même année de 1470 Nicolas imprime trois autres ouvrages qui, dans l’ordre supposé de leurs impressions, sont Rhetorica ad Herenium de Cicéron, Epistolae ad Brutum du même Cicéron et Epitomae in Trogi Pompei historias de Justin.

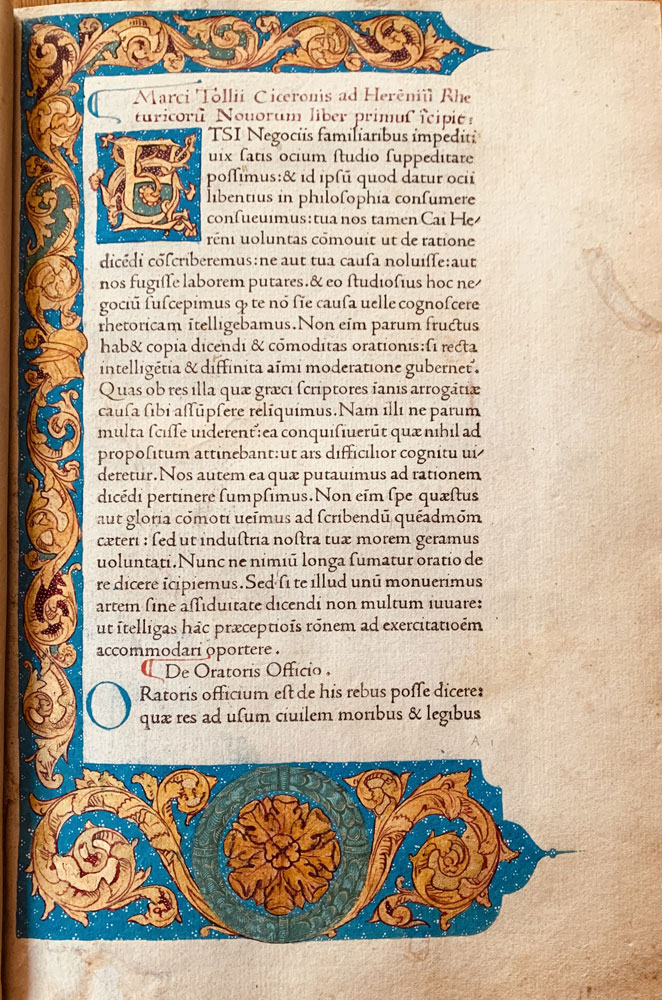

Rhetorica de Cicéron

Défini comme plus précieux que l’or par le philologue allemand Leonhard von Spengel (1803-1880), Rhetorica ad Herenium constitue un point de repère essentiel dans l’histoire intellectuelle occidentale, en particulier pour sa première description de la méthode dite des loci ou des lieux. Egalement connue sous l’expression de Palais de la Mémoire, cette technique associe l’élément dont on veut se souvenir à une entité géographique comme la disposition d’un bâtiment, d’un magasin, d’une rue. Il suffit alors de parcourir ces lieux en pensée pour y retrouver l’élément mémoriel qu’on y a préalablement installé.

A une époque où les manuscrits étaient rares et coûteux, le recours à la méthode des loci était essentielle à l’assimilation des savoirs, à leur préservation et à leur diffusion. D’abord employée par les anciens rhéteurs puis ensuite par les premiers chrétiens, elle permettait à ces derniers de mémoriser des passages de la Bible.

Thomas d’Aquin a promu l’art de la mémorisation dans ses écrits et Bacon et Descartes l’ont assimilé à l’étude de la logique. Vieille de vingt-deux siècles, cette méthode des loci est toujours d’actualité comme le prétend Ed Cooke le champion du monde de la mémoire (Grand Master of Memory), car il n’hésite pas à considérer Rhetorica ad Herenium comme la Bible dans ce domaine.

Ce texte fera l’objet de quatorze éditions incunables. Tenu en très haute estime par Machiavel, Shakespeare et de nombreux autres, il sera l’un des plus étudiés de l’histoire de la pensée européenne.

Comme dans De evangelica praeparatione d’Eusèbe de Césarée, les têtes de chapitres sont manuscrites à l’encre rouge d’une graphie semblable aux caractères d’impression. Cette particularité disparaissant ensuite dans Epistolae ad Brutum de Cicéron, et dans Epitomae de Justin, il est logique d’en déduire que Rhetorica ad Herenium ait été publié avant celles-ci et soit donc le deuxième titre sorti de la première presse de Nicolas Jenson.

L’histoire ancienne du livre incunable est ponctuée d’attributions erronées. C’est par exemple le cas de Regulae grammaticales de Guarinus de Vérone dont l’impression datée du cinq janvier 1470 fut accordée à Nicolas Jenson par l’érudit italien Gian Benedetto Mittarelli (1707-1777).

Cette thèse citée par Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico) sera battue en brèche par deux pointures de l’érudition : le bibliographe anglais Michel Maittaire (1668-1747) et l’homme de lettres italien Antonio Orlandi (1660-1727), concédant définitivement au De evangelica praeparatione d’Eusèbe de Césarée, le titre de premier livre imprimé par le premier typographe français.

Les exemplaires vus à ce jour des premières impressions Jensoniennes, montrent une tache d’encre plus ou moins évidente. Située en haut de la page de gauche, elle est toujours placée au niveau du même trou d’aiguille ayant servi à caler la feuille avant impression, ceci afin d’imprimer le verso au strict envers du recto. Ces macules sont liées à la manipulation des agrafes de fixation décrites par Claire Bolton (The fifteenth-century printing practices of Johann Zainer, Ulm, 1473-1478, Oxford Bibliographical Society, 2016). Elles disparaîtront ensuite, sans doute à cause de la mise en place d’un système de frisquette, destiné à protéger les marges de ce type d’inconvénients.

1471

Le coup d’essai fut un coup de maître ! Ou sinon, comment expliquer que l’année suivante, sa production passe à une vingtaine de textes ?

Ce nombre est alors considérable et laisse penser qu’il se soit agrandi avec pour le moins, la mise en service de plusieurs presses supplémentaires et l’embauche de nombreux compagnons. Sur cette lancée il crée un alphabet grec.

Epistolae de Cicéron et les premiers Grecs

Selon Horatio F. Brown ces Grecs apparaissent pour la première fois à Venise dans Epistolae ad familiares de Cicéron, où ils ont été imprimés lors d’un deuxième passage dans un espace laissé libre à l’impression du texte latin (The venetian printing-press 1469-1800, Amsterdam, Gérard Th.Van Heusden, 1969).

De son côté, Nicolas Baker suggère que Jenson les aurait créés en s’inspirant des manuscrits du Cardinal Bessarion de San Marco. Il émet l’hypothèse selon laquelle ceux de Wendelin de Spire seraient peut-être antérieurs, mais admet que les Jenson sont d’une meilleure facture et comportent plus de lettres (Aldus Manutius and the development of Greek script & type in the fifteenth century, New York, Fordham University Press, 1992).

Rien ne prouve cependant l’antériorité de Spire en la matière, car ses caractères grecs apparaissent pour la première fois dans la Rhetorica du philosophe grec Georges de Trébizonde, or cette édition n’est pas datée et ISTC n’en situe pas l’impression avant 1472, or Epistolae ad familiares est bien de 1471.

Pour avoir collationné page à page Rhetorica de Spire et Epistolae ad familiares de Jenson, je pense que les deux grecs sont d’un type identique et proviennent du même poinçon. Une seule particularité les différencie : une finesse et un mordant supérieur chez Jenson qui, comme dans Eusebius 1470, fait nettement penser à une première utilisation.

Jenson étant avant tout orfèvre et tailleur de caractères, il semble logique qu’il ait été le mieux qualifié pour concevoir ce nouveau type et le réserver en priorité à son propre usage. Cependant, si l’on accrédite l’hypothèse d’une collaboration des deux artisans en 1469, il n’est pas interdit d’imaginer qu’après s’en être accordé la primeur, Nicolas ait pu confier, louer ou vendre un jeu de grecs à Wendelin.

En revanche il est plus difficile de positionner ce tirage dans l’année car le colophon ne donne pas le mois d’impression. Or Institutiones oratoriae de Quintilien étant daté du 21 mai 1471 sans la présence de grecs dans les espaces réservés, on peut légitimement penser qu’ils n’étaient pas encore prêts et donc, que le présent Cicéron fut imprimé au cours du deuxième semestre 1471.

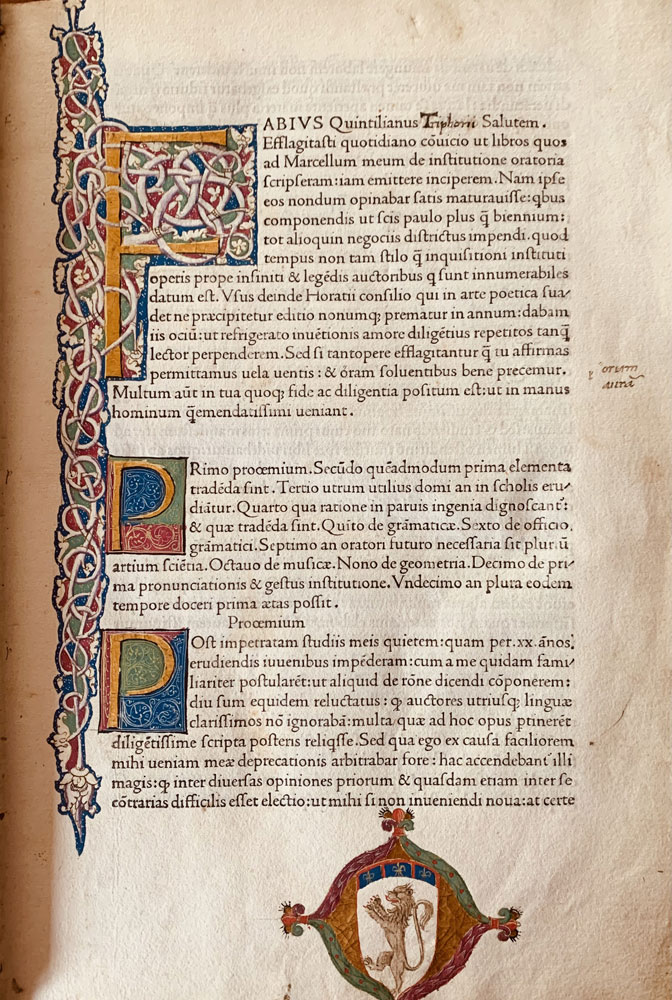

Institutiones oratoriae de Quintilien

La parution du livre Institutiones oratoriae de Quintilien fut à l’origine de controverses bibliophiliques dont on a peine à imaginer l’ampleur maintenant. Et ceci à cause d’une phrase de la préface produite par le grammairien et philologue italien Omnibonus Leonicenus plus connu sous le nom d’Ognibene (1420-vers 1500).

Très présent au sein du mouvement humaniste vénitien, il fait alors partie de la garde rapprochée de Nicolas, et la qualité de ses travaux sur Cicéron et Quintilien ont largement contribué au succès des premières impressions jensoniennes.

Dans ladite préface, il rend un hommage appuyé à son imprimeur préféré en ces termes librariae artis mirabilis inuentor : non ut scribantur calamo libri : sed ueluti gemma imprimantur : ac prope sigillo primus omnium ingeniose monstrauit : inventeur de l’art remarquable de copier des livres, il montra, le premier entre tous, comment les produire non pas à la plume, mais comme au moyen d’une pierre gravée ou plus précisément d’un sceau (traduction d’Olivier Pédeflous).

A l’exemple de Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico), plusieurs historiens du livre l’ont reproduite comme par exemple Cl. F. Daunou (Catalogue des Incunables de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, Picard, 1892), ou encore Paul Needham qui la traduit ainsi Jenson… the inventor of a marvellous art of book-making, not by written with a pen, but by stamping as if with a gem or seal (The George Abrams Collection, London, Sotheby’, 1989).

Détournée de son vrai sens, cette phrase remettait en cause l’origine germanique de l’invention pour l’attribuer à un Français ! Peut-on imaginer la colère des Allemands face à un tel crime de lèse-majesté ? En réaction à cette forfaiture révisionniste, elle sera purement et simplement supprimée des éditions suivantes.

Or l’éminent humaniste Ognibene fut un homme d’une trop grande culture pour se prêter à de telles contrevérités.

Il a plutôt voulu présenter Nicolas Jenson comme l’initiateur de techniques d’envergure, le concepteur de progrès ayant permis à son art de faire un bond considérable vers la modernité, avec par exemple l’usage du poinçon hérité de la Monnaie qui apportera une homogénéité des caractères qui avant lui n’existait pas.

Cette éventualité est d’ailleurs analysée à trois reprises par Lotte Hellinga dans Nicolas Jenson et les débuts de l’imprimerie à Mayence (Revue française du livre, Genève, Droz, 2003), dans Johann Fust, Peter Schoeffer and Nicolas Jenson (Gutenberg-Jahrbuch, 2003), ainsi que dans son étude Nicolas Jenson, Peter Schoeffer and the Developpement of Printing Types (Incunabula in transit Brill, 2018). Dans ces trois essais, l’universitaire experte de l’imprimerie ancienne, montre de quelle façon l’artisan français a pu jouer un rôle beaucoup plus important qu’on ne le pensait au sein de l’atelier mayençais.

C’est notamment le cas dans la création des caractères du Rationale divinorum officiorum de Guillaume Durand. D’un graphisme nouveau, ils se révéleront d’une durabilité bien supérieure aux précédents, prouvant ainsi une notable avancée technologique à laquelle Nicolas ne serait pas étranger (à ce sujet voir l’article L’apport de Nicolas dans la première partie de la biographie).

Les nouveautés éditoriales

Parmi les livres produits durant cette très riche année de 1471 figurent deux textes dédiés à la médecine humaine : Antidotarium de Nicolas de Salerne et Liber servitoris de praeparatione medicinarum simplicium d’Albucasis, tous les deux en première édition.

Selon Martin Lowry, ces deux ouvrages furent publiés parallèlement au projet de création d’une école de médecine à Venise (Nicholas Jenson and the rise of venetian printing in Renaissance Europe, Basil Blackwell, 1991). Ils connaîtront un vif succès, en particulier celui de Nicolas de Salerne qui sera mainte fois publié et traduit pendant tout le seizième siècle.

L’exemplaire ayant servi de référence à notre description est celui de la Société Historique et Archéologique de Langres. Il est décrit par le libraire incunabuliste Jacques Rosenthal de Münich en 1905 à la référence 2214 de la deuxième partie de son catalogue Incunabula typographica. Celui-ci le juge excessivement rare et ce fait est corroboré par ISTC qui n’en dénombre que vingt-sept copies dans le monde, dont trois en France.

La ligne éditoriale de Nicolas Jenson s’enrichit d’une autre nouvelle niche : celle des textes dédiés à la vie des hommes illustres. Vitae imperatorum de Cornelius Nepos est le premier d’une thématique alors fort prisée par les humanistes; ils voient dans la réussite de ces hommes épris de gloire et de puissance, l’exemple à suivre pour parvenir à élever son âme. Elle se poursuivra chez Jenson avec les impressions de Suetone la même année, d’Aurelius Victor en 1474 et de Plutarque en 1478.

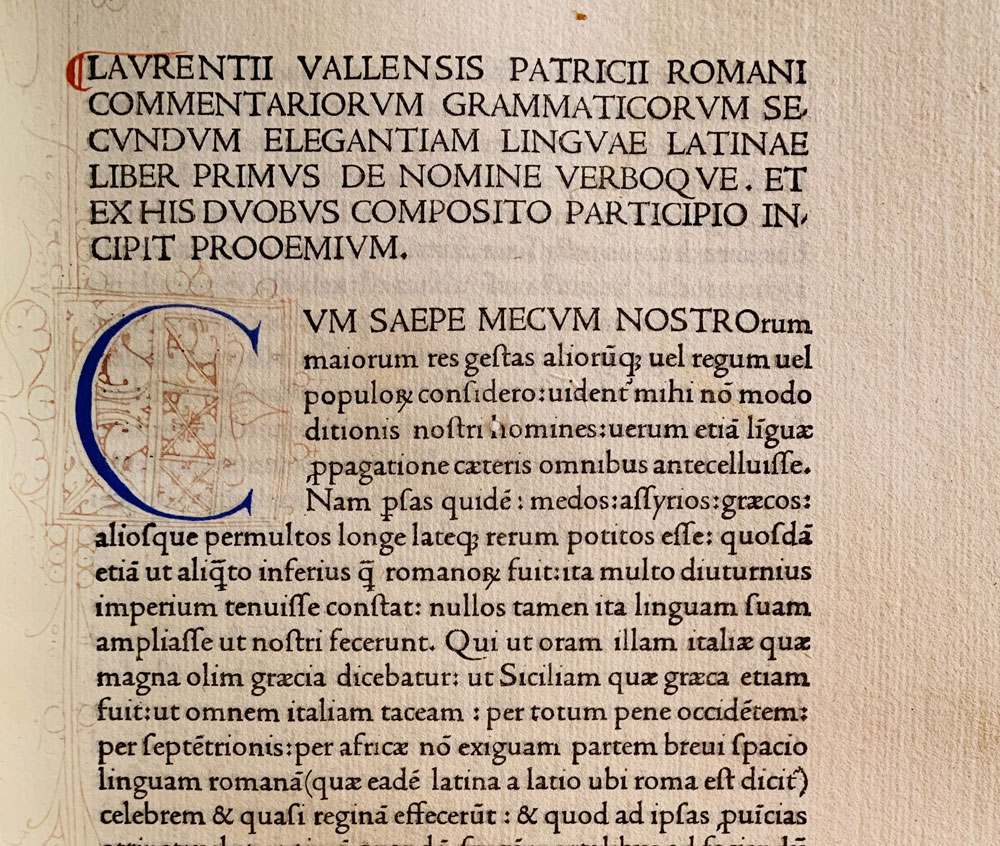

Il innove également avec l’impression de deux premières éditions, tout à fait significatives des préoccupations culturelles propres aux intellectuels de l’Humanisme naissant : ces textes ont trait à la philologie et l’étude du latin ancien. Ils ont pour titre Elegantiae latina linguae de Laurent Valla et Orthographia de Tortelli d’Arezzo.

Conçu comme un lexique, ce dernier titre affiche une nouvelle maquette de page avec une nouvelle justification des débuts de paragraphes. Afin de faciliter la recherche du lecteur, la première lettre de chaque mot étudié est imprimée en haut de casse et décalée dans la marge gauche.

Ce layout propre à ce style de littérature sera repris en 1476 dans De proprietate latini sermonis de Nonius Marcellus, également conçu sur le principe d’un classement alphabétique et en cela, précurseur du genre dictionnaire.

1472

Après l’envolée spectaculaire juste décrite, 1472 marque un fléchissement notable, annonciateur d’une crise de mévente dont le paroxysme surviendra l’année suivante. Nicolas baisse sa production de deux tiers pour n’imprimer que sept ouvrages.

Les tracts

Dès novembre 1471 il sent déjà le vent venir, il abandonne provisoirement l’impression de textes humanistes pour privilégier celle de tracts politiques émanant d’acteurs du présent. D’un volume plus modeste, ils sont moins gourmands en papier et surtout, beaucoup plus vendeurs. Il explore ce nouveau style avec l’édition de brochures de deux à six feuillets. Ecrits par des contemporains en vue comme Guillaume Pagello, Bernardo Giustiniani, François Philelphe, Guillaume de Rochefort, ces lettres et discours font l’éloge du pape et de Nicolas Tron le nouveau Doge de Venise. Jenson clôt cette série en février 1472 avec le tirage d’Oratio pro patria de Pierre de Ravenne.

Cette nouvelle facette de la production jensonienne est intéressante dans l’histoire de l’imprimé car elle place ce support naissant au coeur de l’actualité, préfigurant ainsi ce qui plus tard deviendra la presse. Désormais l’imprimerie ne sert pas uniquement à faire revivre les textes anciens, elle s’installe dans l’instantanéité. Tournée vers le présent, elle informe et prend sa place au coeur de la cité à la manière d’un média moderne.

En publiant des textes appelant par exemple à réagir face à la menace turque, Jenson s’engage. Il dépasse le stade de passeur de savoir pour commettre un acte politique, avec ce que cela suppose de risque, mais aussi et surtout, d’appui de la part de ceux qu’il édite et glorifie.

Comme toujours pour des textes aussi courts et le plus souvent non reliés, la plupart ont disparu. ISTC ne recense dans le monde que sept exemplaires du texte de Pagello, six de celui de Giustiniani, cinq de Philelphe, quatre de Rochefort et six de Ravenne, avec aucune présence en France.

A la suite de ces brochures, Nicolas continue à alimenter la demande humaniste en publiant deux éditions princeps : In Somnium Scipionis de Macrobe et Scriptores Rei Rusticae.

In Somnium Scipionis de Macrobe

L’exemplaire de Macrobe m’ayant servi de référence est celui de la SHAL. Dans ce tirage, certaines lignes ont été laissées vierges afin d’y intégrer les mots grecs. Sur une page citant Eschyle, ces espaces montrent avec précision la forme des caractères muets ayant servi à combler les espaces vides. Parfois formés à partir de caractères défectueux ou usés, ils sont limés afin de perdre tout pouvoir d’empreinte et font partie intégrante du matériel typographique mis à la disposition du compositeur.

Cet ouvrage contenant deux textes, il peut arriver que comme dans l’exemplaire de la Mazarine, le deuxième intitulé Saturnalia ait été relié à part. La première partie se termine alors par le colophon non daté suivant : MACROBII AVRELII THODOSII VIRI CONSV//LARIS ET ILLVSTRIS IN SOMNIVM SCIPIONIS//EXPOSITIONIS QVAM ELEGANTISSIMAE//LIBRI SECVNDI ET VLTIMI FINIS.

Concernant l’édition de Macrobe, Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico) prétend déjà en 1798 que parmi les œuvres dites majeures de Jenson, celle-ci est l’une des plus difficiles à trouver. Quant à l’impression de Scriptores Rei Rusticae imprimée la même année, il décrit cette toute première et rare édition d’une splendeur encore plus grande.

Scriptores Rei Rusticae

Comme pour l’édition précédente, l’exemplaire de Scriptores Rei Rusticae m’ayant servi de référence est celui de la SHAL. Il est en trois volumes reliés à l’époque de façon identique et les contreplats du tome premier ont été garnis de défets d’imprimerie. Cette singularité a été relevée par Jean-Marie Arnoult (Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France Volume I- Bibliothèques de la Région Champagne-Ardenne, Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne).

Ces défets sont non seulement anciens mais, cerise sur le gâteau, ils proviennent de l’atelier de Nicolas et plus précisément du livre Orthographia de Tortellius imprimé l’année d’avant. Celui-ci est identifiable à ses caractères romains imprimés sur quarante-sept lignes par page, et au décrochement des capitales introduisant chaque paragraphe.

Cette présence est d’un grand intérêt car elle montre l’existence d’un lien étroit entre le relieur et l’atelier de Jenson, laissant penser qu’en une époque où rien ne se jetait, ce dernier l’alimentait en feuillets défectueux.

En allant plus loin, et compte-tenu de l’importance prise par l’entreprise, il n’est pas incohérent d’envisager la présence d’un atelier de reliure au sein même de l’imprimerie. Permettant alors d’offrir aux acheteurs des livres non pas juste cousus comme c’était alors l’usage, mais déjà reliés sous ais de bois et donc, parfaitement protégés pour faire face aux aléas des transports à destination de Francfort, Paris ou Londres.

Cette probabilité est avancée dès 1798 par Sardini qui écrit que surtout dans les premières années, la reliure était certainement réalisée dans l’imprimerie et rarement à l’extérieur (op. cit. Traduction Laura Enrico).

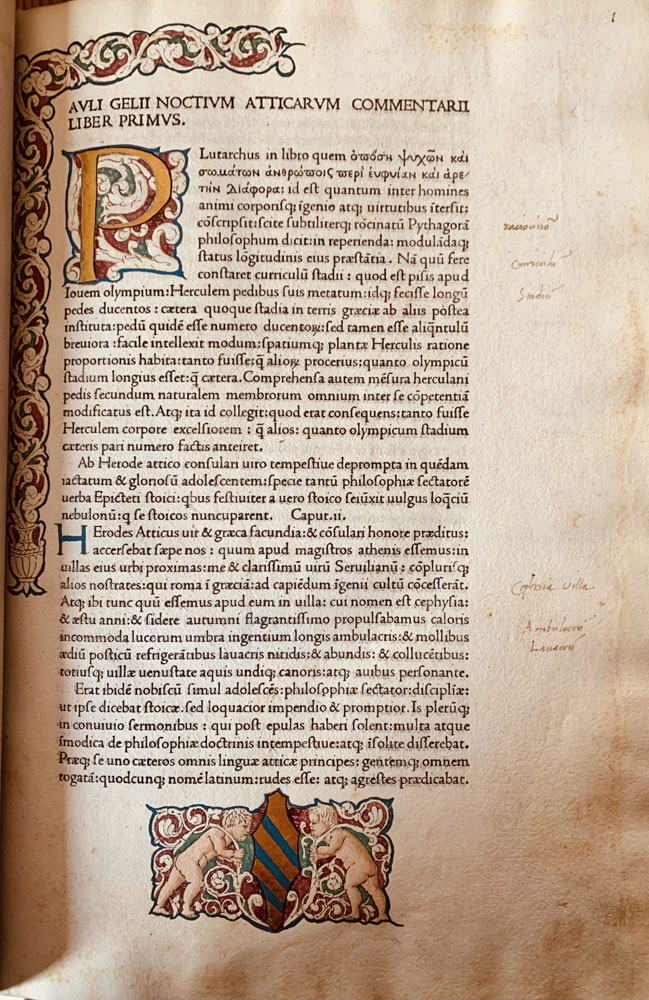

Noctes Atticae d’Aulu Gelle

Parmi les pépites de cette année 1472 figurent Historia Naturalis de Pline l’ancien et Noctes Atticae d’Aulu Gelle. Le premier texte est en troisième édition après celles de Jean de Spire en 1469 à Venise et Sweynheym et Pannartz à Rome en 1470, quant au second il succède à la princeps offerte par ces derniers en 1469.

L’exemplaire de Noctes Atticae qui nous sert de référence fut un des livres préférés de l’amateur d’incunables et créateur de caractères d’imprimerie américain George Abrams. Il en reproduit la page d’incipit dans l’essai qu’il consacre à Nicolas Jenson (Venetian Printing Nicolas Jenson and the Rise of the Roman Letterform, Poul Kristensen, 1989).

Selon l’expert américain Paul Needham l’exemplaire Abrams présente des initiales enluminées à motifs de bianchi girari, mises en couleurs à partir de bois-guides gravés (The George Abrams Collection, London, Sotheby’s, 1989).

C’est également le cas pour les ornementations de marges interne et inférieure de première page, dont il attribue la paternité à l’enlumineur connu sous le nom de Maître aux Putti.

En revanche et sans explication plausible, les initiales en 2/6 recto (page frontispice) et 13/10 verso (livre XIV) ont été peintes dans le même style que les autres, mais sans bois-guides gravés.

L’exemplaire en question comporte de nombreuses marginalias. Selon le philologue et incunabuliste Carlos Claveria, celles-ci sont attribuables à Ange Politien dont deux des œuvres majeures Sylvae et Miscellanea centuria prima ont été composées sur le modèle des présentes Noctes Atticae. Elles sont selon lui, de la même main que celles qui émaillent l’exemplaire de Epistolae ad Brutum Jenson 1470 conservé à la Bibliothèque Nationale de France sous la référence Rés. Z. 121 (Carlos Claveria Contra la bibliofilia, Turpin Editores, 2015). On peut également comparer la graphie des présentes marginalias à l’écriture de la lettre autographe d’Ange Politien à Laurent de Médicis reproduite dans Ida Maier (Les manuscrits d’Ange Politien, Librairie Droz, 1965, pp 60).

1473

1473 est une année noire pour les acteurs du livre vénitien car, tout juste sortie des limbes, leur industrie est déjà en proie à une crise de surproduction. Trois ans ont suffi pour qu’une quinzaine d’imprimeurs s’installent dans la Sérénissime alors que, peu formée et encore consommatrice de manuscrits, la toute nouvelle clientèle de l’imprimé aspire encore à être séduite et rassurée.

Beaucoup d’artisans qui s’étaient installés dans le sillage des frères de Spire et de Nicolas, doivent alors fermer boutique. Plusieurs disparaissent définitivement, d’autres émigrent vers des villes italiennes encore vierges de toute activité typographique.

Cette crise n’est pas spécifique au microcosme vénitien car dès 1472 à Rome, Sweynheym et Pannartz implorent la miséricorde du pape Sixte IV face à l’énorme accumulation d’un stock qui les conduit au bord du désespoir et de la misère. Ils ont imprimé douze mille quatre cent soixante-quinze volumes et leur maison est pleine de livres à vendre, alors qu’ils n’ont pas de quoi vivre. Cet énorme problème sera probablement cause de leur séparation, car la dernière publication affichant leurs deux noms est datée du onze janvier 1473.

Ce cas n’est pas isolé car toujours à Rome, Jean Philippe de Lignamine considéré comme le premier imprimeur de nationalité italienne, connaît lui aussi quelques difficultés. Il demande à son protecteur, le même Sixte IV, de calmer l’ardeur de ses créanciers afin de lui laisser le temps de se refaire une santé financière (Sardini op. cit. Traduction Laura Enrico).

Le bilan

Nicolas décide de rester et de se battre. Il fait le bilan de ses premières années d’activité typographique et la réalité lui saute aux yeux : niveau technique il est imbattable, mais pour ce qui est du marketing, tout reste à construire.

Il compte remédier à cette lacune de deux façons : d’une part en élargissant sa clientèle à toute l’Europe et en particulier à l’Allemagne qu’il connait bien. D’autre part en adaptant le style de ses livres aux attentes d’une autre clientèle.

En réaction à cette crise de mévente, Nicolas Jenson forme une société commerciale – la première du genre – en s’associant à deux banquiers de Francfort : Johann Rauchfass et Peter Ugelheimer. Connue sous le nom de Nicolas Jenson et socii cette structure commerciale fournira les principales universités d’Italie comme Padoue, Ferrare, Bologne ou encore Pavie.

Grace à ces alliés de poids, il sera en mesure de pénétrer le marché allemand alors très actif à Venise : l’animation qui règne au fondaco dei tedeschi situé à deux pas de saint Cancien en témoigne tous les jours. Ce choix est d’autant plus cohérent pour lui, qu’il connait ce pays et y a gardé de précieuses attaches. C’est notamment le cas de Peter Schoeffer, son ancien maître d’apprentissage mayençais. Devenu une figure incontournable de l’édition germanique et de la distribution des livres en Europe du nord, ils vont construire ensemble un système d’échanges commerciaux profitable à leurs ateliers respectifs.

Le deuxième point touche à ses choix éditoriaux. Le mouvement humaniste en est encore à ses balbutiements et les amateurs de textes hérités de l’antiquité ne se bousculent pas. Les plus demandeurs sont les universitaires, mais leurs finances ne sont pas toujours à la hauteur de leurs besoins. Les livres restent d’un prix très élevé, et étudier Cicéron dans le texte demeure un luxe seulement accessible à une élite. Il faut donc se tourner vers ceux qui ont de véritables moyens en leur proposant des textes en lien avec leurs attentes : or ce sont les gens d’église et de robe.

Pour les premiers il choisit d’imprimer un livre d’heures et pour les seconds, les décrets du juriste italien Gratien dont son ami Peter Schoeffer vient de donner une édition à Mayence. Pour ce faire, il met à profit l’inactivité éditoriale de cette année 1473 pour créer une nouvelle police en accord avec la graphie manuscrite généralement utilisée pour ce genre de littérature. Il crée un caractère inspiré du gothique, mais revisité à la mode italienne.

En plus de sa nouveauté, ce type gotho-rotundo offre un énorme avantage en ces temps de crise : il est économique.

Comme toujours pour des textes aussi courts et le plus souvent non reliés, la plupart ont disparu. ISTC ne recense dans le monde que sept exemplaires du texte de Pagello, six de celui de Giustiniani, cinq de Philelphe, quatre de Rochefort et six de RIl n’a guère de mal face à son Romain dont la lisibilité découle non seulement de l’élégance du dessin, mais aussi d’un luxe d’espace entre les lettres et les lignes. La beauté unique du gris typographique ainsi obtenu n’est guère discutable, mais elle se paye au prix cher : celui du papier.

Pour remédier à cette gabegie, il décline ce nouveau caractère en deux casses de dimensions différentes – une pour le texte, l’autre plus petite pour les commentaires – et crée plusieurs ligatures et abréviations auxquelles cette clientèle est habituée. Grâce à ces innovations, il pourra positionner beaucoup plus de mots par ligne, et ainsi générer une économie substantielle de papier, dont il faut garder à l’esprit que sa fourniture reste un des postes financiers les plus pénalisants.

avenne, avec aucune présence en France.

A la suite de ces brochures, Nicolas continue à alimenter la demande humaniste en publiant deux éditions princeps : In Somnium Scipionis de Macrobe et Scriptores Rei Rusticae.

De Situ Orbis Terrarum de Solinus

Accaparé par tant de préparatifs, Nicolas n’imprime qu’un livre. Il s’agit de l’editio princeps de De Situ Orbis Terrarum de Caius Julius Solinus, un texte consacré aux curiosités et merveilles du monde.

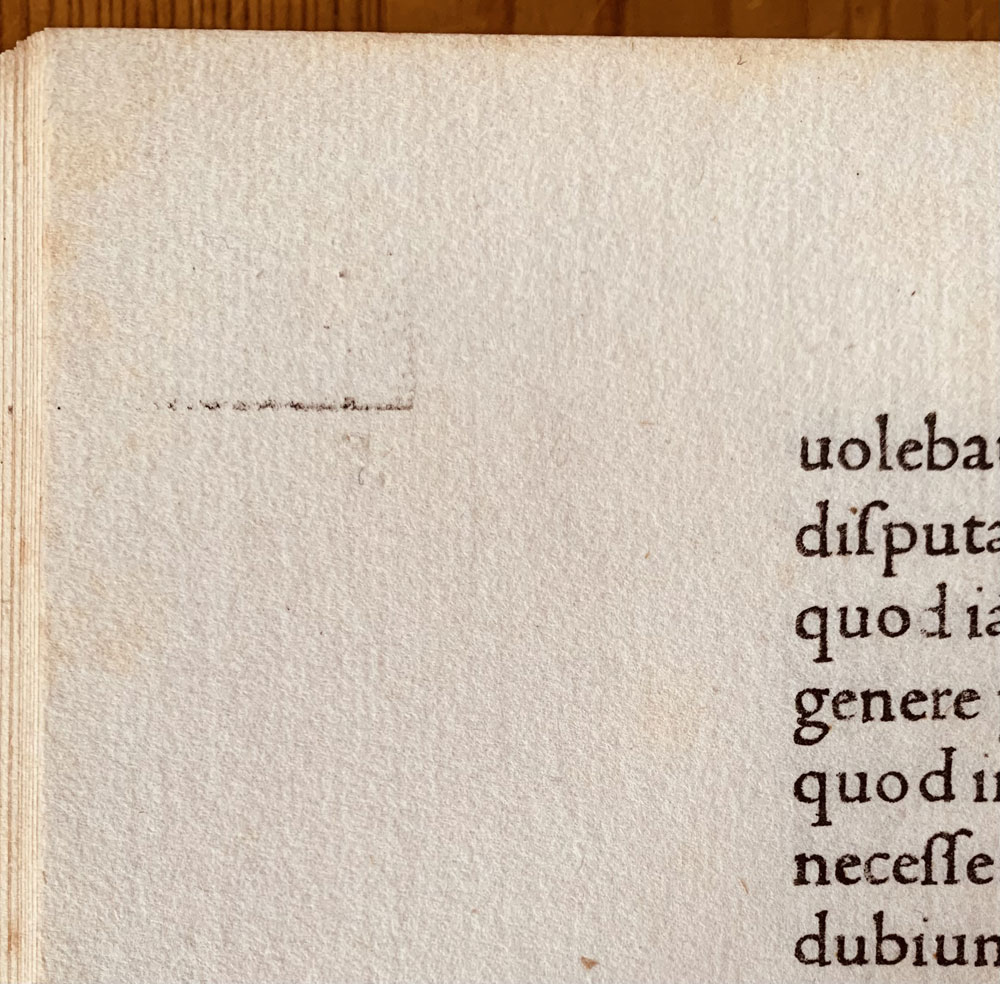

L’exemplaire m’ayant servi de référence est miraculeusement resté à toutes marges. Cette chance permet de déceler quelques particularités assez souvent éradiquées par le couteau du relieur qui, pour reprendre les mots d’un ami philologue, fut au dix-neuvième siècle, une vraie pathologie au même titre que les trous de vers et l’humidité.

Ainsi certaines pages affichent la présence de signatures servant ordinairement au relieur à identifier et assembler les cahiers dans le bon ordre. Celles-ci ont été écrites d’une même main que la foliotation présente en haut à droite du recto de chaque feuillet. Le texte d’Aulu-Gelle de 1472 évoqué précédemment – également à très grandes marges – présente la même particularité. Konrad Haebler (The Study Of Incunabula op. cit.) signale également cette caractéristique dans un exemplaire des Institutes de 1476 (exemplaire Albrecht Kunne à Memmingen).

Un autre détail déjà évoqué – et lié à l’organisation même de la mise sous presse – est parfaitement visible. Plusieurs feuillets recto de droite présentent en marge externe une macule d’encre. Celle-ci est constituée d’une ligne verticale située à trente millimètres du pavé de texte et comporte un demi-cercle d’environ huit millimètres de diamètre avec en son centre un trou d’épingle. Toujours situés dans la partie supérieure de la page et à hauteur du premier interligne de texte, ce cercle et ce trou d’épingle sont également présents d’une forme différente et d’un diamètre légèrement supérieur dans un exemplaire des Vitae XII Caesarum de Suétone de 1471.

Si ces macules n’apparaissent que de façon épisodique, en revanche les trous d’épingle sont bien présents à tous les feuillets. Ainsi, chaque folio en présente deux, l’un en haut à gauche et l’autre en haut à droite, rigoureusement placés à la même distance du pavé de texte et au niveau du premier interligne.

Concernant les traces d’encre, elles sont liées à la manipulation d’agrafes fixant la feuille au cadre de la forme (Claire M. Bolton The fifteenth-century printing practices of Johann Zainer, Ulm, 1473-1478, Oxford Bibliographical Society, 2016). Ces incidents disparaîtront assez rapidement avec l’emploi d’une frisquette ou d’un système apparenté, évitant ainsi les risques de maculage aux marges.

Quant aux trous, ils témoignent du mode de fixation de la feuille au cadre de la forme, avant la descente de la platine. Une fois celle-ci imprimée, on peut alors la retourner et utiliser ces mêmes trous en étant grâce à cela, certain d’imprimer le verso à l’emplacement exact du recto. Konrad Haebler mentionne cette particularité au sein des impressions les plus anciennes. Il prétend que cette singularité disparaît ensuite, car les trous de calage s’éloignant progressivement du pavé de texte, ils sont alors en marge externe, et le plus fréquemment supprimés par le couteau du relieur (The Study of Incunabula, Grolier Club, New York, 1933). C’est notamment le cas chez Jenson où ils se raréfient avec le temps.

1474

Cette année marque un tournant dans la production Jensonienne. La crise de mévente de 1473 a frappé, et beaucoup d’artisans du livre vénitien ont mis la clé sous la porte. Afin d’adapter sa ligne éditoriale aux besoins de la clientèle, Nicolas diminue assez drastiquement le rythme de ses impressions humanistes au profit d’ouvrages religieux et de droit

Avec trois seuls titres imprimés en cette année de 1474, la reprise semble timide, voire laborieuse, elle est en réalité expérimentale.

En dehors du petit in-quarto en romains De viris illustribus d’Aurelius Victor, destiné à sa clientèle habituelle, Nicolas innove avec la sortie de ce que l’on pourrait qualifier d’extrêmes à complications.

Extrêmes par la taille car Officium Beatae Mariae Virginis est le plus petit livre jamais imprimé et Decretum de Gratien le plus énorme de toute sa production d’alors. Quant aux complications, elles se situent au niveau de l’impression même.

En premier lieu il utilise une police originale déclinée en deux tailles différentes, ensuite il expérimente un système de texte entouré de sa glose avec en page d’incipit, un espace laissé libre pour une éventuelle illustration. Et comme si cela ne suffisait pas, il l’imprime en deux couleurs, ce qui pour chaque feuillet oblige à un passage supplémentaire pour l’encrage en rouge.

Officium Beatae Mariae Virginis

Les Heures de la Vierge sont les premières produites à Venise. Elle sont imprimées dans un très petit format de plus ou moins quatre-vingt par cinquante-cinq millimètres et sans doute à cause de cela, très peu d’exemplaires ont survécu. ISTC en dénombre six répartis pour moitié dans des intitutions d’Italie et du Royaume-Uni.

Martin Lowry présente l’apparition des caractères de type Gotho-rotundo dans cette édition comme une première expérimentation, une sorte de galop d’essai avant l’impression des imposants Décrets de Gratien en juin de la même année (Nicholas Jenson and the rise of venetian printing in Renaissance Europe, Oxford UK et Cambridge USA, Basil Blackwell, 1991). Selon lui ces heures comportent le calendrier des offices en l’honneur de la vierge, les psaumes de pénitence, le credo de saint Athanase d’Alexandrie, l’office des morts et l’office de la sainte croix.

Quant à Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico), il mentionne le caractère unique de cette édition pour sa très petite taille mais reste assez peu précis, n’en ayant probablement jamais eu un exemplaire en main. Le seul dont il fasse mention est celui de son ami érudit l’abbé Matteo Luigi Canonici (1727-1805), selon lui détenteur de précieux trésors bibliographiques, mais il reste cependant dubitatif quant à l’authenticité de la datation de la copie en question.

Unique par sa très petite taille, la parution de cette pépite coïncide avec un autre tour de force éditorial: la sortie de l’imposant Decretum de Gratien.

Decretum de Gratien

Appelée moderna à l’époque de sa sortie, la nouvelle police de Nicolas prend alors toute sa dimension. Admirablement servie par un layout totalement nouveau, elle met en valeur ce texte qui, maintes fois réédité, deviendra un des plus importants best-sellers de la Renaissance.

Conforté par de bons résultats de ventes, Jenson généralisera l’usage de cette maquette à toutes ses éditions de Droit et aux commentaires qui s’y rapportent. Il ira même jusqu’à l’utiliser pour la première fois dans un texte religieux, pour la Bible dite de Nicolas de Lyre, finie d’imprimer en 1481 par Johan Herbort pour la Société Jean de Cologne et Nicolas Jenson. Le concept même de cette nouvelle page alors originale pour Venise et l’Italie, fera école puisque tous ses successeurs adopteront ce procédé de façon systématique pour ce genre de texte, au moins jusqu’à la fin du seizième siècle.

En revanche, Nicolas limitera l’emploi de cette construction de glose déclinée autour du texte aux genres éditoriaux précités et ne l’étendra pas à ses impressions en caractères romains, alors que son compatriote et ami Jacques Le Rouge l’emploiera au moins à une reprise.

Peu souvent commentée au détriment des impressions humanistes en caractères romains, cette édition de Gratien est assez extraordinaire pour faire dire à Martin Lowry As a statement of his publishing programme and as a glimpse of his spreading intellectual circle, the text of Gratian’s Decretum which Jenson published in June 1474 is the most important edition ever to come from his presses (Nicholas Jenson and the rise op.cit.).

1475

Cette année confirme la reprise d’activité de l’atelier avec sept ouvrages parmi lesquels un texte de droit qui, après l’impression de Decretum de Gratien, atteste de la nouvelle stratégie éditoriale de Nicolas. Il s’agit de la première édition vénitienne des Décrétales de Grégoire IX dont les pages de texte entourées de leur glose, reprennent la maquette expérimentée l’année d’avant.

Ce livre est édité – et probablement financé – par trois personnalités importantes de la sphère intellectuelle du moment. Il s’agit d’Alexandre de Nievo, Francesco Colucia – déjà impliqué dans l’édition de Res rusticae de 1472 et cité par Sardini comme le correcteur le plus habituel et le plus constant de l’atelier de Nicolas – et Pietro Albignano da Trezzo qui, dans la lettre placée à la fin du livre, nous informe que le titre de Comte Palatin a été décerné à Jenson par le Pape.

Il le fait en ces termes Quod Nicolaum ipsum ex urbe Roma istuc salvum adventasse scribis, gratulor, & eo magis, quod & comitem Palatinum a Summo Pontifice factum, & aliis quam plurimis Privilegis in sue virtutis praerogativam eum donatum, decoratumque audio : Quant à la nouvelle que vous écrivez de l’arrivée en toute sécurité de Nicolas lui-même de Rome en ce lieu, je vous en félicite, et d’autant plus que j’apprends qu’il a été nommé Comte Palatin par le souverain pontife et doté de nombreux privilèges en reconnaissance de ses vertus.

Cette information citée par Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico) est corroborée par la réponse de Francesco Colucia à Pietro Albignano qui écrit viri praestantis Nicolai Jenson authoritate Pontificis maximi Comitis Palatini impressoria artis principis summa erga me benevolentia : l’autorité du très estimé Nicolas Jenson, Comte Palatin, le plus haut représentant de l’art de la typographie, en raison de sa grande bienveillance à mon égard.

Cette annonce est importante car elle bat en brèche plusieurs hypothèses affirmant que ce titre lui avait été donné après la parution d’une de ses deux bibles de 1476 et 1479.

Une édition partagée

Nicolas continue encore pour un temps à satisfaire la demande de sa clientèle humaniste en re-publiant Epistolae ad familiares de Cicéron (alors fort demandé), et en donnant pour la première fois Vitae et sententiae Philosophorum de Diogène Laerce et Opera de Virgile.

Il n’est pas anodin de noter que la sortie de ce dernier titre coïncide avec celle du même texte, également imprimé à Venise par son proche ami – et probable ancien compagnon de travail – Jacques Le Rouge de Chablis.

ISTC recense vingt-six exemplaires au nom de Nicolas (dont deux en France), et vingt-cinq à celui de Jacques Le Rouge, ce qui laisse supposer que les deux compatriotes s’en soient répartis le tirage à parts sensiblement égales. L’hypothèse d’une édition partagée nous semble d’autant plus crédible que les caractères romains utilisés par Le Rouge sont ceux de Jenson.

Cette expérience servira de préalable à d’autres projets collaboratifs entre ces deux hommes comme par exemple, dès l’année suivante, l’impression simultanée de Pline par Nicolas et des Historiens de Florence par Jacques.

Une brochure incendiaire

Nous avons évoqué en fin d’année 1471, le goût de Nicolas pour l’impression de brochures en lien avec l’actualité. Il conforte cette ligne éditoriale avec la parution au printemps 1475 d’un ouvrage de Giovanni Mattia Tiberino, médecin personnel de l’évêque de Trente.

Dans ce court texte d’une dizaine de feuilles intitulé Relatio de Simone puero, il relate les événements survenus à Trente le 23 mars 1475. Ce jour du jeudi saint, un enfant prénommé Simon est retrouvé mort et mutilé dans la cave du chef de la communauté israélite de la ville. Accusés d’avoir commis un meurtre rituel, tous les juifs sont arrêtés. Dix-sept sont torturés, un meurt en prison, six sont brûlés vifs, deux sont étranglés et cinq autres seront tués ensuite.

Alimentée par le texte diffamant de Tiberino – qui en tant que médecin légiste confirme la thèse du meurtre – une vague de folie antisémite s’empare d’une grande partie de l’Italie. En témoigne le succès de cette brochure, simultanément imprimée non seulement à Trente (dont c’est le premier livre daté), mais aussi Rome, Trévise, Vicence, Mantoue et même à Augsbourg, Nüremberg et Cologne.

Comme pour les autres brochures pré-citées, cette impression est si rare qu’il n’en existe aucune description consultable. Selon ISTC, seuls trois exemplaires sont recensés dans le monde: un est conservé à la bibliothèque provinciale des pères capucins de Trente, un autre a Rovereto (également dans la province de Trente) et un troisième en Espagne.

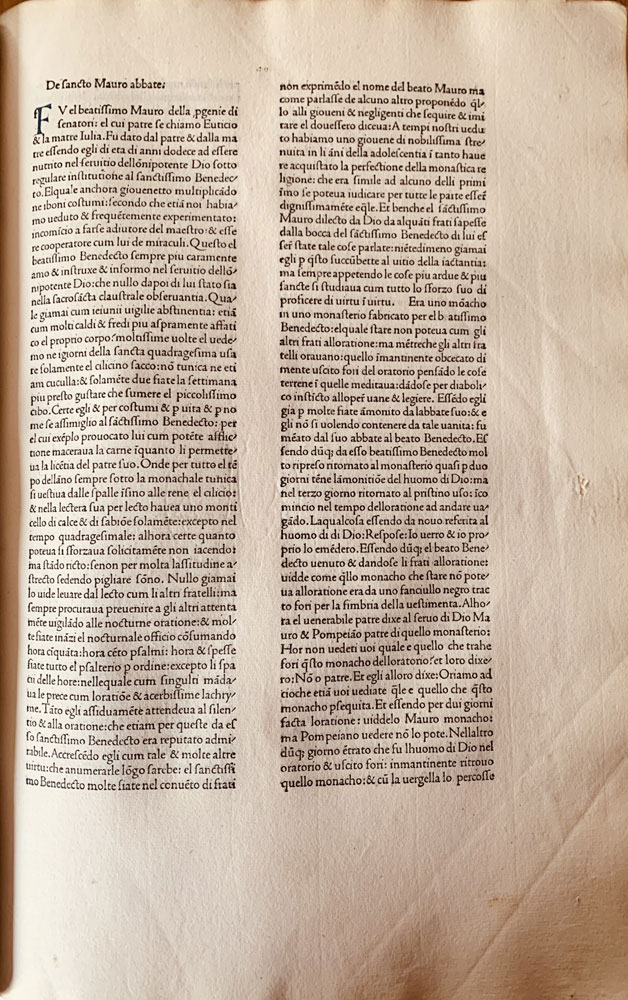

Voragine en italien

Après le Droit, l’Humanisme et l’actualité, Jenson aborde les textes à caractère religieux avec deux ouvrages dont le succès ne fera que croître : Legende di tutti i sancti de Jacques de Voragine et De civitate Dei d’Augustin d’Hippone.

Imprimé pour la première fois en italien, le livre de Voragine a probablement fait l’objet d’un tirage restreint car il n’a pas été vu par Hain et ISTC n’en recense que trente-trois exemplaires. Cinq sont en France, cinq en Grande Bretagne, deux en Allemagne et deux aux Etats Unis, ce qui est peu pour un ouvrage d’une telle popularité.

Paul Marais date cet ouvrage du 1er juin 1475 (Catalogue des incunables de la Bibliothèque Mazarine, Paris, Welter, 1893), quant à Serna Santander, il signale une variante au colophon sur certains exemplaires (Dictionnaire bibliographique du quinzième siècle, Bruxelles, J. Tarte, 1805). Cette particularité, fréquente à l’époque témoigne de corrections apportées au texte durant son impression.

Enfin, selon Sardini (op. cit. Traduction Laura Enrico), cet ouvrage serait le seul de Jenson à avoir été imprimé en caractères romains sur deux colonnes. Cette affirmation est erronée car la Bible dite de Malermi, imprimée l’année suivante, paraitra également sous cette forme.

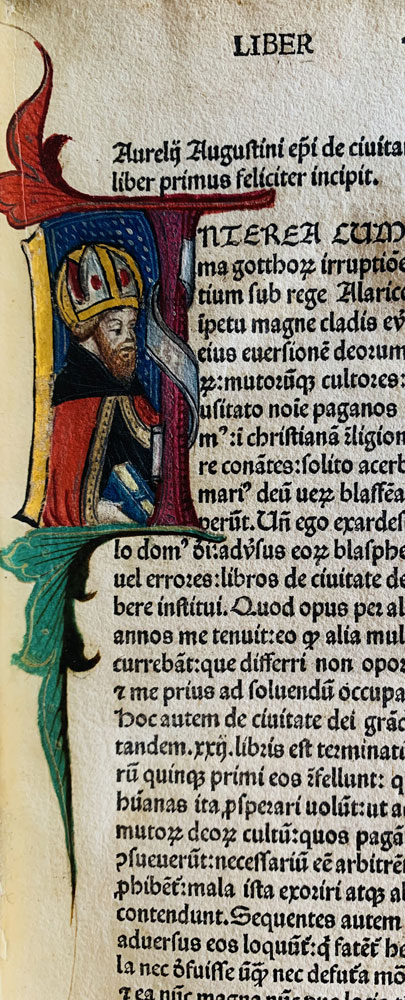

De civitate Dei d’Augustin

De telles innovations ne se limiteront pas à Voragine, Augustin en aura aussi sa part. En effet, pour la première fois, les vingt-deux livres composant De civitate Dei font l’objet d’une numérotation en tête de chaque page, en lieu et place du titre courant. D’abord imprimé en lettres majuscules pour les quatorze premiers chapitres, ce foliotage apparaît ensuite en chiffres romains jusqu’à la fin, avec le mot LIBER en page de gauche et le nombre en page de droite.

Une autre originalité émerge dans ce best-seller intemporel déjà édité à six reprises : le nom de l’imprimeur Nicolaus Jenson gallicus apparaît pour la première fois en tête de la page d’incipit, préfigurant ainsi ce qui petit à petit, deviendra la page de titre moderne.

Comme juste évoqué pour Voragine, certaines copies présentent une variante au colophon qui témoigne de corrections apportées en cours de tirage. Ainsi notre exemplaire de référence porte la mention Ni//colao ienson : Petro mozenicho prin//cipe, alors que d’autres affichent Ni//colao ieson gallico : Petro mozeicho//principe. De même le mot domini imprimé un peu plus loin, apparait parfois abrévié en dni.

Cette même année, Gabriele di Pietro donne à Venise une édition semblable à celle-ci, avec pour différence notable, la présence de signatures en bas de pages. Comme pour Nicolas, son nom Gabriel Petri figure en tête de la page d’incipit. Au vu de la similarité des deux tirages, il est probable qu’une collaboration ait existé entre ces deux imprimeurs et que comme pour Jacques Le Rouge et le Virgile de cette même année, le tirage d’Augustin ait fait l’objet d’une édition partagée avec Gabriele di Pietro.

< Retour à l’introduction

< Retour à la première partie – De la naissance à 1470

Lire la troisième partie – De 1476 à 1481 >

Voir la bibliographie >