PREMIÈRE PARTIE

De la naissance à 1470

Il est depuis longtemps admis que Nicolas Jenson naquit entre 1420 et 1430. Quant à son lieu de naissance, il a longtemps prêté à confusion. Il fit l’objet de thèses souvent fantaisistes, presque toujours empruntes d’une forme de chauvinisme entre les partisans d’une origine tourangelle et les adeptes d’une extraction langroise.

Est-il né à Tours ?

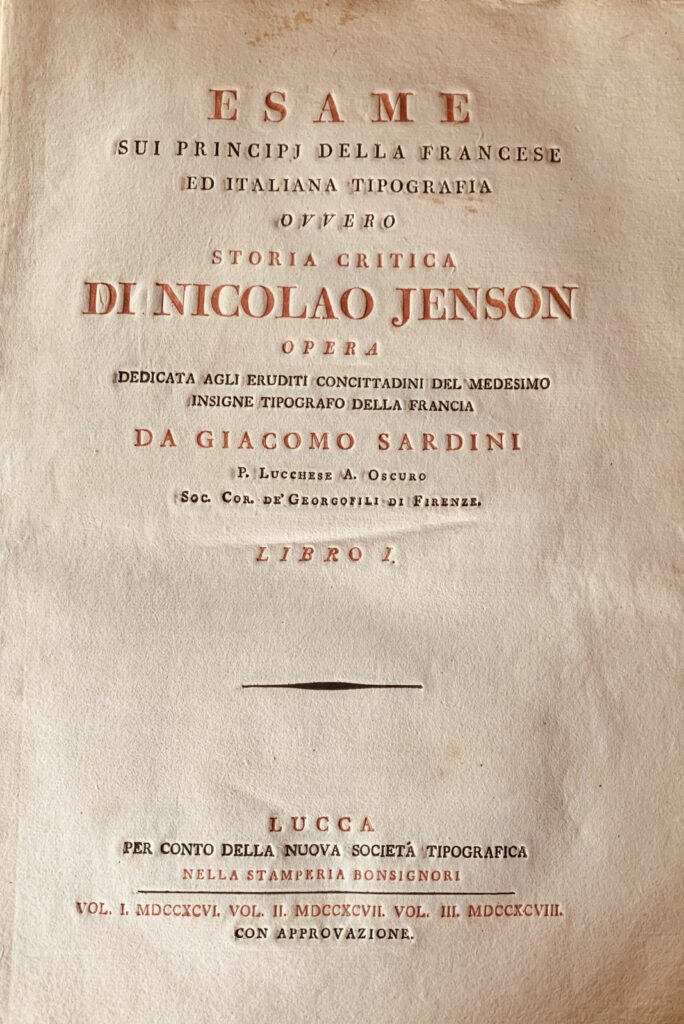

Le premier auteur à offrir une monographie de Jenson fut Giacomo Sardini (1750-1811). Erudit et collectionneur italien originaire de Lucques en Lombardie, il publie dans cette ville en 1796-1798 un imposant in-folio en trois parties intitulé Esame sui principi della Francese et Italiana tipografia ovvero storia critica di Nicolao Jenson.

A travers cet ouvrage qui témoigne de l’intérêt suscité par la personnalité de Jenson chez les bibliophiles de l’époque, Sardini émet de nombreuses conjectures souvent puisées à des sources désormais oubliées. En revanche il reste évasif sur son lieu de naissance, suggérant cependant qu’il pourrait bien s’agir de Tours.

Il faut attendre 1828 avec Chalmel et son Histoire de la Touraine, puis le milieu du dix-neuvième siècle pour voir plusieurs historiens du livre prendre des positions claires, mais plus souvent teintées d’un parti-pris régionaliste que d’un réel souci de vérité historique.

C’est notamment le cas de Charles Racinet qui affirme que ce dernier est né à Tours au commencement du XVe siècle (Le Breviarum Romanum sur vélin de Nicolas Jenson appartenant à la bibliothèque Sainte-Geneviève Paris 1858).

D’autres lui emboîtent le pas comme P. Deschamps qui dans le Supplément au manuel du libraire de 1878 de Brunet parle du Tourangeau Nicolas Jenson ou encore Eugène Giraudet qui en 1881 dans Les Origines de l’imprimerie à Tours (1467-1550) accrédite sa démonstration en s’appuyant sur des documents d’une fiabilité douteuse, comme par exemple le fait d’avoir trouvé trace d’une famille Jenson à Tours au quinzième siècle.

Ou bien à Langres ?

Plus à l’Est, une autre hypothèse fait loi : il aurait vu le jour en Haute Marne et plus précisément dans la bonne ville de Langres.

C’est en tous cas ce qu’affirme dans une chronique de la fin du seizième siècle l’avocat langrois Eudes Javernault qui comme le tourangeau Giraudet, confirme qu’une famille Jenssons habite toujours en leur maison sise en la grande rue de notre ville.

Cette assertion fait école et perdure pendant au moins trois siècles car on la retrouve exprimée dans le premier bulletin de la Société Historique et Archéologique de Langres paru en 1872.

Parmi les membres fondateurs de cette association figurent alors les frères Joseph (1850-1941) et Charles Royer (1848-1920). Ce dernier est l’auteur de l’article précité qui plus qu’une œuvre personnelle, se révèle être la traduction à peine remaniée du premier chapitre de la biographie de Giacomo Sardini cité précédemment.

Persuadés que Jenson fut un de leurs compatriotes, ces collectionneurs passionnés traquent toutes ses éditions. Ils achètent dans les ventes aux enchères, chez les plus grands libraires du moment comme l’incunabuliste Jacques Rosenthal de Münich et parviennent même à échanger des doublons avec la Bibliothèque Nationale de France.

Peu avant son décès en 1941, Joseph Royer lègue ses collections aux musées de Langres afin d’éviter leur pillage par l’occupant nazi. Grâce à lui la Société Historique et Archéologique de Langres s’enrichit de soixante-trois impressions Jensoniennes. Soigneusement recensées par Jean-Marie Arnoult en 1979 au sein de son Catalogue régional des incunables des bibliothèques publiques de France, elles sont actuellement conservées par le Musée d’Art et d’Histoire de Langres.

Langres ? Tours ?

Et non ! C’est Sommevoire.

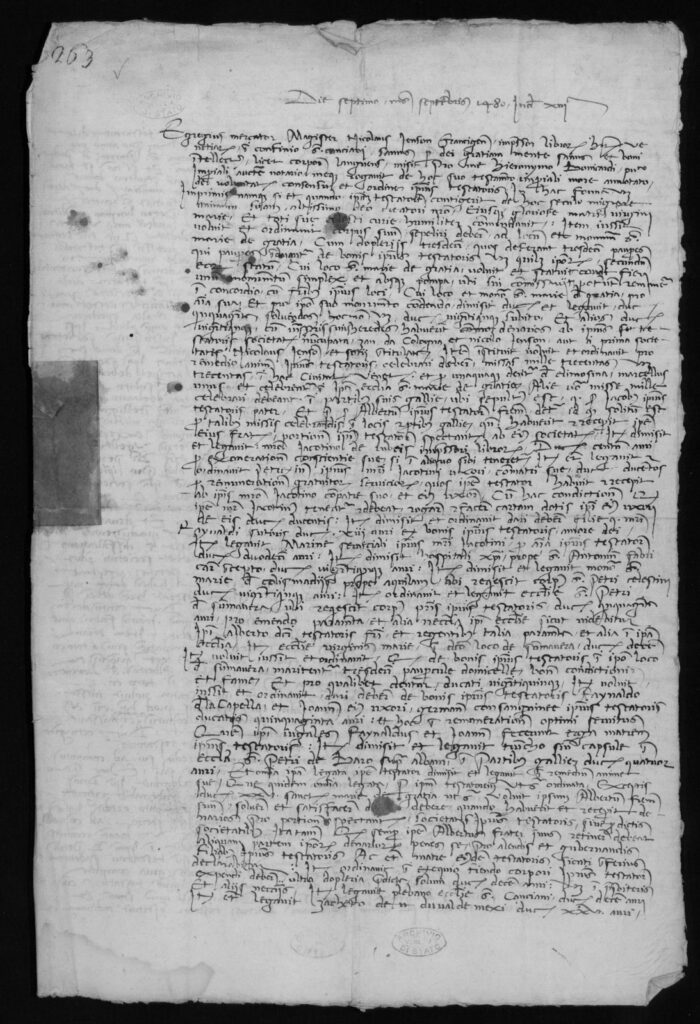

Les deux thèses s’affrontent jusqu’en 1887, année durant laquelle le commandeur Cechetti, conservateur des archives de l’état de Venise, s’attaque à une opération de recollement. Il découvre alors au sein d’une liasse de parchemins poussiéreux, deux feuilles de papier dont l’entête daté du 7 Septembre 1480 affiche toutes les apparences d’un testament. Un texte manuscrit de plus ou moins soixante-cinq lignes recouvre les trois premières pages et la moitié de la quatrième.

Il commence par ces mots Magister Nicolaus Jenson, francigena impressor librorum : maitre Nicolas Jenson de nationalité française imprimeur de livres. La fin du paragraphe de la quatrième page montre deux lignes écrites d’une autre main, de toute évidence celle du testateur Ego Nicolaus Jenson quindam ser Jacobi de Sommavera Trecensis dioceseos : Moi Nicolas Jenson fils de Jacques de Sommevoire au diocèse de Troyes.

Il s’agit du testament de Nicolas Jenson !

Et contre toute attente il n’est pas né à Tours ou à Langres, mais dans le petit village de Sommevoire ou ses proches environs, non loin de Bar sur Aube.

Il faut bien reconnaitre qu’en la matière Jenson n’a pas facilité la tâche de ses biographes. Alors que son père Jacques se déclare clairement de Sommevoire et que tous ses confrères comme Wendelin de Spire, Jean de Cologne ou Bartholomé de Crémone signent leurs impressions de leur prénom et du nom de leur ville d’origine, lui s’en dispense préférant à un Sommaverancis qui eut été explicite, un Nicolaus Ienson Gallicus certes évocateur mais beaucoup plus évasif.

Suite à cette découverte, et bien que ce nom de village accolé au prénom de son père ne prouve pas que Nicolas y ait vu le jour, il est d’usage d’admettre Sommevoire – ou pour le moins un hameau proche – comme lieu de naissance de Jenson.

Les premières années

En septembre 1480, époque où Nicolas rédige son testament, son père qu’il dénomme Maître Jacques, repose en l’église Saint Pierre de Sommevoire. Quant à dame Jeannette sa mère, elle vit dans le bourg ou ses environs. Elle y est entourée de proches comme Raynauld de la Chapelle, sa femme Jeanne, cousine germaine du testateur, et habite dans la maison d’Albert son autre fils, que Jenson dote annuellement de douze ducats d’or afin de la bien traiter et gouverner et assurer les dépenses du vivre et du vêtement.

Des natifs du lieu ou de sa proche région, probables amis d’enfance ou relations de jeunesse, sont également cités au testament de Nicolas. C’est le cas de Jean Bonvalot marchand à Sommevoire, Jean d’Arzer, bourgeois et marchand de la ville de Troyes, Albert de Lorraine chantre de l’église Saint Marc, Clément Lefèvre de Langres (tiens tiens, encore Langres…) et son fils Jean, proto-typographe de la ville de Turin.

Bien qu’aucun document ne permette de l’affirmer avec sureté, on évalue son année de naissance autour de 1420. Cette estimation par défaut se fonde arbitrairement sur un âge de plus ou moins soixante ans à l’époque de son décès. Or celui-ci est survenu dans les tous derniers mois de 1480 car son testament est daté du 7 septembre, d’autre part sa mort est signalée dans les registres de la Scuola de San Marco en ces termes Nicolo Janson stampador. Mori 1480 (Catherine Kikuchi La Venise des livres 1469-1530, Ceyzérieu, éditions Champ Vallon, 2018).

Le lieu et l’année de naissance étant établis, une complète opacité entoure l’enfance et la prime jeunesse de Jenson. Des documents retrouvés au dix-huitième siècle, son testament et son œuvre imprimée nous éclairent sur sa vie d’adulte mais avant, que s’est-il passé ? Qu’en fut-il de son enfance ? Et surtout, à l’heure où il est souvent question d’ascenseur social, une question se pose :

Par quels prodiges ce petit garçon issu d’un modeste village de l’est de la France est-il devenu assez célèbre pour qu’après plus de cinq siècles et demi, on parle encore de lui ?

L’enfance

Il semblerait que le jeune Nicolas jouisse alors de bonnes capacités intellectuelles. Elles sont en tous cas d’un niveau suffisamment élevé pour lui permettre d’apprendre le Latin, le Grec puis plus tard l’Allemand à Mayence et l’Italien à Venise.

On est également en droit de penser que sa famille est assez aisée non seulement pour lui permettre de faire ses Humanités, mais pour aussi lui offrir l’apprentissage du dessin et de la taille des métaux.

Or ce dernier point est essentiel car il est à l’origine de tout son parcours.

Le village de Sommevoire est situé au cœur d’une aire métallurgique de première importance qui à partir de l’époque romaine doit son essor à l’abondance du minerai de fer, à la présence de cours d’eau comme force motrice et à d’importantes ressources en bois capables d’alimenter les fourneaux (Marcel Bullard L’industrie du fer dans la Haute-Marne Annales de géographie 1904).

Active durant tout le Haut Moyen-Age notamment au sein des abbayes cisterciennes, cette industrie bat son plein au quinzième siècle et les activités qui découlent de son extraction, de sa fonte et de son traitement permettent à une partie importante de la population de vivre de façon convenable.

Cette activité perdurera plus particulièrement à Sommevoire même, car c’est précisément ici que seront créées, fondues et ciselées plusieurs des sculptures qui décoreront le Paris de la Belle-Époque comme les ornementations du pont Alexandre-III ou les fontaines Wallace.

À cause de cela il n’est pas hasardeux de croire que les parents de Nicolas Jenson aient pu travailler dans ce domaine et ainsi bénéficier de cette manne pour offrir une solide éducation à leurs deux fils Nicolas et Albert. Maitre Jacques, le père de Nicolas cité dans son testament, était-il maître de fourneau à Sommevoire ou aux alentours ?

Cette hypothèse est d’autant plus alléchante qu’à cette époque (et même longtemps après) le corporatisme fait loi et les enfants reprennent presque toujours le métier exercé par leurs parents. A titre d’exemple, la ville de Mayence où naît Johan Gutenberg est une cité d’orfèvrerie et cet environnement lui permettra d’intégrer les bases qui lui serviront à conceptualiser les premiers caractères métalliques mobiles. Les enfants de commerçants sont commerçants, ceux de charpentiers le sont également. On verra ce phénomène perdurer durant le seizième siècle où par exemple dans le domaine du livre, les filles et fils de libraires suivent cette voie royale, en se mariant et se remariant entre eux.

Le poids de cette tradition et sa quasi automaticité expliquerait le chemin suivi par Jenson et le choix d’un apprentissage dans le travail du métal.

Tours

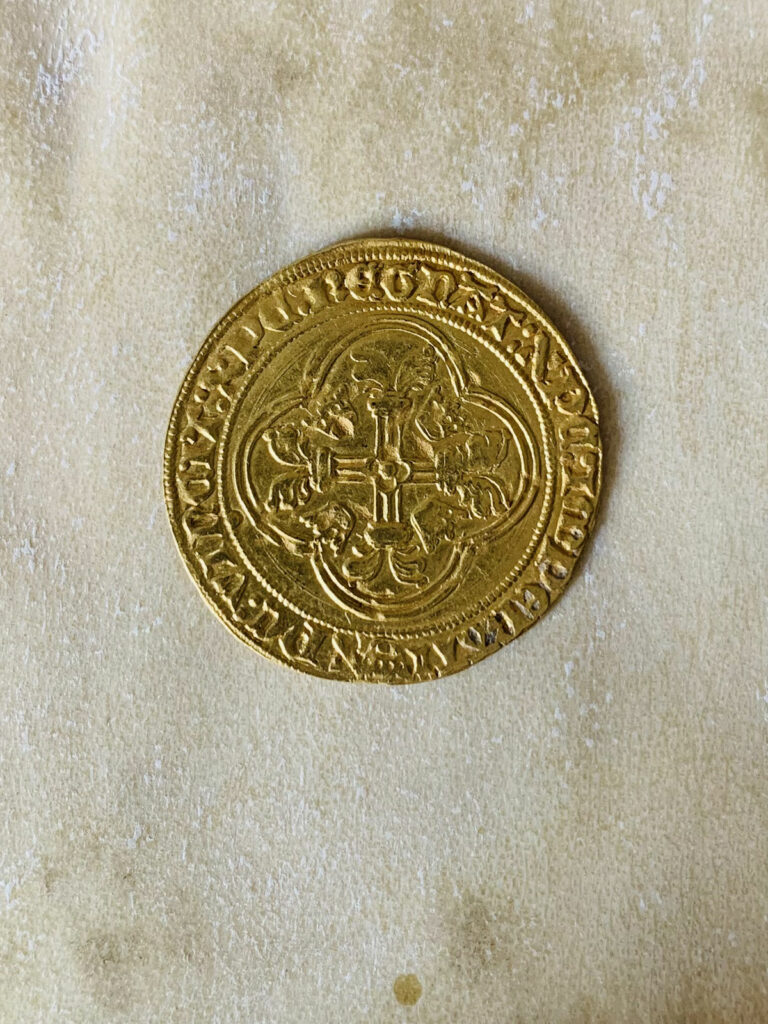

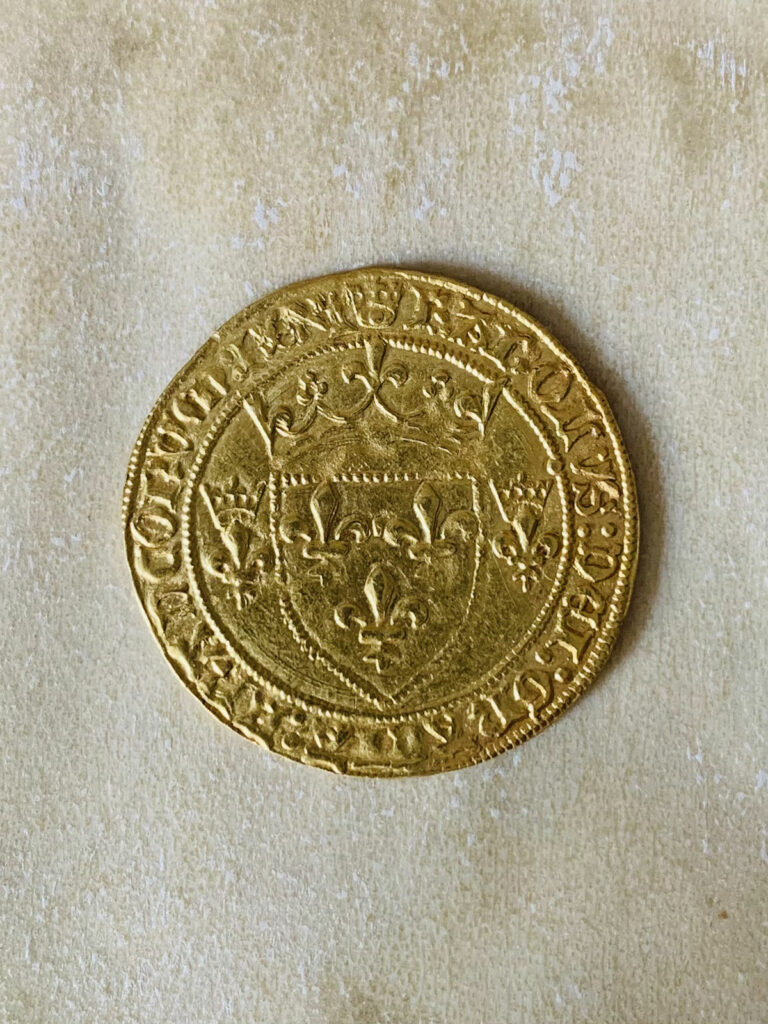

C’est en tout cas dans ce domaine qu’il fait carrière et de la plus belle manière puisque selon les documents rapportés en 1743 par Claude Gros de Boze (1680-1753) numismate et bibliophile français, on le retrouve maître de la Monnaie de Tours en 1458.

Alors en charge du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque du Roi, Gros de Boze est notamment l’auteur de l’Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres depuis son établissement jusqu’à présent. Or c’est au sein du tome XVII de cette énorme publication parue en quatorze volumes entre 1718 et 1772, qu’il reproduit le texte d’un manuscrit appartenant à Pierre-Jean Mariette (1694-1774) graveur, libraire et célèbre collectionneur parisien.

Cette pièce datée de 1458 est reproduite en ces termes : Charles VII, informé de ce qui se faisoit à Mayence, demanda aux Généraux de ses Monnoyes une personne entendue, pour aller s’en instruire ; que ceux – ci lui indiquèrent Nicolas Jenson Maître de la Monnoye de Tours, qu’il fut aussi-tôt dépêché à Mayence ; mais qu’à son retour en France, ayant trouvé que Charles VII étoit mort, il étoit allé s’établir ailleurs.

A ce témoignage s’en ajoute un deuxième. Celui-ci a été reproduit à partir des notes marginales d’un manuscrit datant du règne de Louis XI (1461-1483) ayant appartenu au même Gros de Boze. Ce document sur les monnaies de France depuis Philippe Auguste jusqu’à Louis XI nous dit Qu’ayant sçû qu’il y avoit à Mayence gens adroits à la taille des poinçons & caractères, au moyen des quels se pouvoient multiplier par impression les plus rares manuscrits, le Roy curieux de toutes telles choses, & autres, manda aux Généraux de ses Monnoyes y dépêcher personnes entendues à la dite taille, pour s’informer sécrètement de l’art, & en enlever subtilement l’invention ; & y fut envoyé Nicolas Jenson, garçon saige, & l’un des bons Graveurs de la Monnoye de Paris.

Les originaux de ces documents n’ont pas été retrouvés mais ils ont été retranscrits à plusieurs reprises, notamment par l’historien biographe Girolamo Sardini dans le livre déjà cité, ainsi que par Lotte Hellinga dans son ouvrage Incunabula in transit publié par Brill en 2018.

Nicolas devient alors espion à la solde du royaume avec pour mission d’apprendre pour la ramener en France, la mystérieuse technique de l’imprimerie par caractères mobiles.

Il part pour Mayence.

Mayence et Gutenberg

A cette époque, Mayence n’est pas à proprement parler une grande ville. Elle compte moins de 6 000 habitants alors que Strasbourg en affiche 25 000 et Francfort 30 000. Mais située au confluent du Rhin et du Main, elle est active et tire sa prospérité du commerce de tissu et de l’orfèvrerie. Ce dernier point est important car le concept même d’imprimerie à caractères mobiles est avant tout lié à une parfaite maîtrise de la métallurgie, or celle-ci est alors florissante dans la cité.

Dans les années 1428-1430, une période de troubles entre les patriciens et les guildes -sortes de confréries ou de syndicats corporatistes souvent très puissants – pousse une partie des Mayençais à quitter la ville et parmi eux un certain Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg dit Gutenberg (vers 1400 -1468).

Celui-ci se rend à Strasbourg où le neuf juillet 1439, son nom apparaît dans le registre de la taxe des vins pour un achat de 1924 litres. Les documents le concernant sont souvent d’ordre procédural et ceux-ci montrent qu’à l’évidence, il cherche alors à faire fortune à partir de savoirs appris de l’orfèvrerie. Ainsi les pièces d’un procès de cette même année de 1439, nous apprend qu’il enseigne à un certain Andreas Dritzehn l’art de polir les pierres précieuses (Bechtel, Guy Gutenberg et l’invention de l’imprimerie Paris Fayard 1992).

On le retrouve ensuite associé avec un dénommé Hans Rife dans une affaire de fabrication de petits miroirs, sortes de badges ornés d’effigies des saints que les pèlerins en route pour Aix La Chapelle, fixent à leurs larges chapeaux. Doté d’un esprit inventif, Gutenberg met au point un procédé de fabrication probablement assez lucratif pour qu’un troisième associé les rejoigne en la personne d’Andreas Heilmann.

Lors d’un procès, ses deux associés Heilmann et Rife témoignent d’une découverte à l’occasion d’une visite chez Gutenberg. Ils prétendent que ce dernier travaille alors à l’élaboration d’un art qu’il leur avait caché. Or la description du matériel employé donne tout lieu de penser qu’il s’agisse d’une presse.

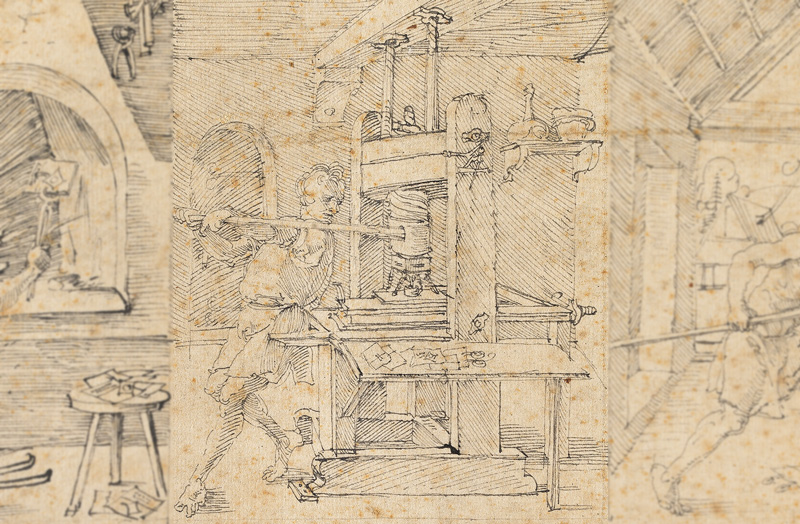

Ce type d’outil est alors assez commun. On utilise les presses à pas de vis en agriculture pour l’extraction des jus de raisin, de fruits et d’oléagineux mais aussi dans l’industrie. C’est notamment le cas pour l’essorage des feutres servant à la fabrication du papier ou encore l’estampage en série de plaques en métal tendre, comme par exemple chez les orfèvres de Mayence.

En 1444 on retrouve à nouveau Gutenberg comme acheteur de vin à Strasbourg qu’il quitte pour regagner sa ville natale de Mayence.

Là il contracte un prêt de 150 guldens, somme qui correspondrait maintenant à un montant de plus ou moins 46 000 €uros. Tout laisse alors penser qu’il emploie cette somme à l’aménagement d’un atelier et plus précisément à la fabrication d’une presse, aidé en cela par Conrad Sasbach, son ami menuisier qui l’a suivi de Strasbourg à Mayence.

L’invention

Il met du temps à parfaire son invention et notamment la taille des poinçons et des caractères mobiles qui représentent l’aspect le plus innovant de son industrie.

Avant cela, les colporteurs proposaient des images pieuses ou de courts livrets d’histoires populaires. Parfois imprimés en couleurs, ces livrets xylographiques étaient reproduits par tamponnage et avaient le plus souvent pour titres La Bible des Pauvres, L’Apocalypse, Ars Memorandi ou encore Canticum Canticorum. D’une production très limitée, ils étaient dupliqués à partir de planchettes de bois gravées, encrées au chiffon et appliquées par pression de la main sur un papier de qualité souvent médiocre.

En employant des caractères métalliques individualisés et interchangeables, la technique de Gutenberg offre des possibilités infinies et une plus grande rapidité d’exécution. De plus, elle permet de produire en quantité sans que n’apparaissent, comme c’est le cas avec le bois, de rapides traces d’usure et un déficit d’encrage après les premières centaines d’exemplaires.

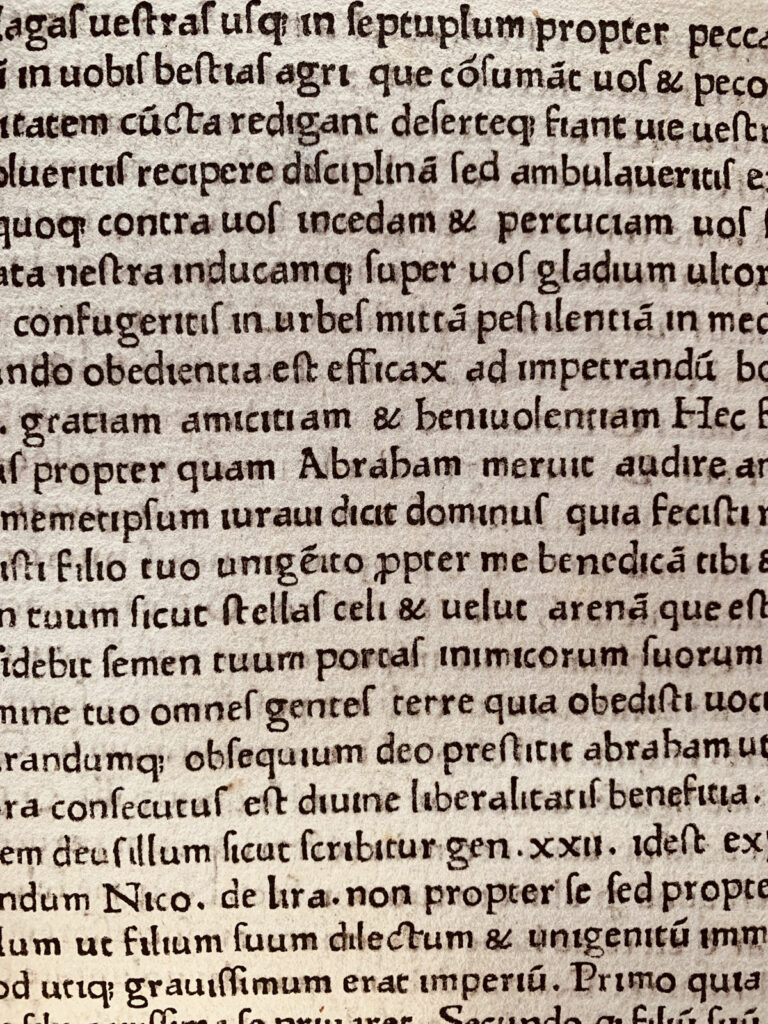

Les premiers textes imprimés par Gutenberg sont des Donats – du nom d’Aelius Donatus auteur au quatrième siècle d’une grammaire latine très populaire – et des calendriers ou Kalender.

Leurs initiales – D de Donat et K de Kalender – vont donner le nom de DK-type au caractère employé à leur impression.

Fust et Schöffer

Ce procédé suscite vite de l’intérêt. En 1449, un riche bourgeois de Mayence nommé Johann Fust, propose à Gutenberg d’investir dans son affaire en lui prêtant la somme importante de 800 guldens qui équivaudraient actuellement à environ 245 000 €uros. L’objectif est alors de réaliser la Bible dite de 42 lignes ou Bible de Gutenberg, imprimée avec un DK-type plus petit et plus élégant que celui employé pour les Donats et les calendriers.

Un troisième homme s’associe à eux, il se nomme Peter Schöffer. L’entreprise entre alors dans une réelle phase productive poussant Johann Fust à prêter 800 autres Guldens. La réalisation de ce pari typographique nécessitant d’importants moyens, cette somme permettra de faire face aux frais de personnel, d’entretien, de loyer et surtout à l’achat du parchemin et du papier qui est alors le poste financier le plus important.

On date la fin de l’impression de la Bible au milieu de l’année 1455 mais les résultats financiers ne sont pas à la hauteur des espérances des investisseurs. Johann Fust qui a quand même investi plus de 450 000 € dans l’histoire attaque Gutenberg en justice. Il se sépare de lui et ouvre avec le jeune Peter Schöffer un nouvel atelier typographique où ils imprimeront le 14 août 1457 un autre monument de l’édition connu sous le titre de Psalterium ou Psautier de Mayence.

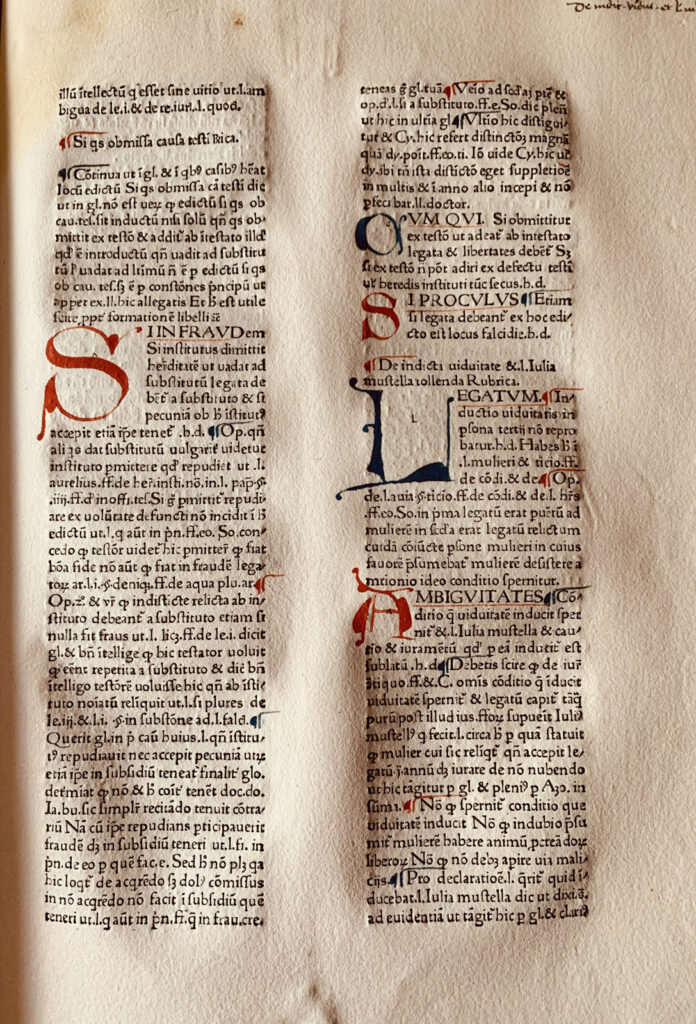

C’est un projet encore plus ambitieux que la Bible car ils décident de l’imprimer en trichromie – noir, rouge, bleu – nécessitant un encrage en deux temps : les initiales dans les deux couleurs, puis le texte en noir.

Non content de cela, Fust veut mettre au point un procédé tout à fait nouveau en imprimant aussi les majuscules, dont le dessin est jusqu’alors confié aux rubricateurs et aux enlumineurs. Il en fait tailler l’empreinte dans le métal mais la mise en place de ce processus est si lourde que seules les premières pages du Psautier seront imprimées ainsi, le reste le sera de façon classique et moins onéreuse.

Des publications de moindre envergure mais plus rentables financièrement voient également le jour, ce sont les lettres d’indulgences imprimées sur parchemin.

Nicolas à Mayence

Une fois arrivé sur place, Nicolas découvre un véritable creuset d’inventivité au sein duquel ses connaissances métallurgiques trouvent naturellement leur place. A-t-il travaillé auprès de Johann Gensfleisch dit Gutenberg ? Rien ne permet de l’affirmer. Par contre, il rejoint l’atelier de Johann Fust et Peter Schöffer avec qui il entretiendra par la suite des relations commerciales pérennes.

L’embauche de nouveaux compagnons ne va pas de soi. Elle est sélective car, conscients d’être en possession d’un véritable trésor, les proto-typographes mayençais veillent jalousement à la sauvegarde de leur savoir. Les nouveaux entrants dans le cercle très fermé du nouvel art doivent jurer sur la sainte Bible de ne jamais en divulguer les secrets. Et selon les écrits d’auteurs anciens rapportés par Sardini (op. cit. traduction de Laura Enrico) chaque fin de journée, les deux associés remisent leurs poinçons et leurs caractères dans des sacs de tissu pour les emmener en lieu sûr et les garder auprès d’eux pendant la nuit.

Nous sommes en 1458 et l’atelier de Fust et Schöffer est en plein essor. Ils produisent de rares ouvrages mais d’une grande qualité au sein desquels l’innovation fait loi. Le métier est en train de s’inventer et chaque tirage est prétexte à de nouvelles améliorations techniques. Dans ce contexte, il est aisé d’imaginer que l’habileté du maître de la monnaie de Tours intéresse plus particulièrement les deux entrepreneurs.

Sa dextérité en matière de gravure, sa connaissance des métaux et sa maîtrise de la trempe de l’acier les interpellent. Ces savoirs sont alors d’un intérêt primordial pour la fabrication des burins, la ciselure des poinçons et la frappe des matrices servant à la fonte des caractères typographiques.

Des liens se créent

L’atelier ne se contente pas d’être un creuset d’innovations technologiques, c’est aussi une tour de Babel où se croisent et travaillent ensemble de jeunes compagnons venus d’autres pays. Au plus près les uns des autres, Nicolas partage leur quotidien : les peines lorsque les difficultés se succèdent et les joies quand après des mois de labeur, un nouveau livre est enfin assemblé, cousu et prêt à être offert à la vente. Tous se retrouvent alors dans les tavernes et les lieux de réjouissance de la petite ville de Mayence où tout le monde se connaît.

Il tisse des liens d’amitié avec certains collègues comme peut-être Jacques Le Rouge de Chablis et Clément Lefèvre de Langres que l’on retrouvera à ses côtés quelques années plus tard à Venise.

Côtoie-t-il Ulrich Gering, Martin Kranz et Michael Friburger qui à la Sorbonne, animeront le premier atelier typographique français ?

Échange-t-il avec Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz que l’on retrouvera ensuite près de Rome ?

Travaille-t-il auprès des frères Jean et Wendelin de Spire, les futurs proto-typographes de Venise ?

Autant de questions sans réponses. En revanche il semble évident que l’expérience mayençaise est pour lui l’occasion de nouer l’essentiel des relations, dont il saura se servir pour s’établir et tirer profit de ses compétences techniques et commerciales.

L’apport de Nicolas

L’historienne du livre et experte de l’imprimerie ancienne Lotte Hellinga s’est particulièrement penchée sur cette période de l’activité de Fust et Schöffer.

Elle y consacre un long chapitre dans Incunabula in transit (op. cit.) mais aussi au sein de deux publications ayant pour titre Nicolas Jenson et les débuts de l’imprimerie à Mayence, Revue française du livre, Genève, Droz, 2003 et Johann Fust, Peter Schoeffer and Nicolas Jenson, Gutenberg-Jahrbuch, 2003.

Elle voit une différence significative dans le dessin et la durabilité des caractères typographiques de Fust et Schöffer entre la période qui précède l’arrivée de Nicolas à Mayence (fin 1458/début 1459) et celle qui lui fait suite.

Selon elle l’impression du Rationale divinorum officiorum de Guillaume Durant le 6 octobre 1459 serait la marque d’un réel tournant.

Elle y observe deux changements importants : d’une part l’apparition d’une police de caractères novatrice, et fort différente des éditions précédentes encore marquées par l’héritage Gutenberg ; d’autre part une durabilité desdits nouveaux caractères, montrant au fil des tirages une tenue et une intégrité bien supérieures à celles observées au sein des impressions antérieures comme Psalterium en 1457 et Missale en 1458.

Cette dernière particularité laisserait entendre que de nouveaux métaux aient pu être employés comme l’acier pour la gravure des poinçons, le cuivre à la place du plomb pour la fabrication des matrices et un dosage différent, probablement enrichi d’antimoine pour l’alliage servant à la fonte des caractères.

Adieu Mayence

Nicolas Jenson reste à Mayence jusqu’en 1462, année cruciale où face à la survenue d’un drame, lui et plusieurs de ses collègues se voient obligés de partir.

L’opposition entre l’archevêque Dieter von Isenburg élu en 1459 et Adolph II de Nassau nommé par le Pape en 1461, provoque une guerre civile qui fait plus de quatre-cents morts, voit la destruction de cent cinquante maisons et provoque la fuite d’une grande partie des mayençais. La panique est générale, et les artisans imprimeurs étrangers à la ville s’enfuient et du même coup, se retrouvent libérés de leur engagement de secret.

Cet événement local, et presque anodin au regard de l’histoire, est pourtant la cause d’une révolution culturelle marquante : la dispersion dans toute l’Europe d’une science jusqu’alors jalousement gardée et cantonnée à la seule ville de Mayence.

L’éparpillement de ces hommes détenteurs d’un savoir unique crée un véritable big bang industriel et culturel sans précédent. Ils sont alors les vecteurs d’une technique révolutionnaire relativement aisée à mettre en place. Il n’est donc pas surprenant de les voir très vite s’implanter dans d’autres villes d’Allemagne, en Flandres, à Strasbourg, Westminster, Paris et bien sûr en Italie d’abord à Subiaco près de Rome, puis ensuite à Venise.

Bonjour la France

On perd alors la trace de Nicolas Jenson jusqu’en 1470, année de ses premières impressions. A ce sujet deux théories s’opposent.

L’une d’elles suppose qu’en quittant Mayence, Nicolas se soit rendu à Cologne auprès d’Ulrich Zell. Là il aurait travaillé dans l’atelier des frères de la vie commune de Weidenbach, mouvement spirituel fondé sur le principe du béguinage. Il y aurait alors gravé les premières formes d’un caractère romain, ainsi que cet alphabet à l’R bizarre utilisé par Adolf Rusch à Strasbourg vers 1467.

Ce choix semble peu probable car pourquoi remonterait-il vers le nord alors que tant de raisons l’appellent en France.

La plus urgente tient à son ordre de mission. On voit mal le Nicolas Jenson choisi par le roi pour ses compétences et son sérieux, rompre avec son engagement et ne pas venir lui rendre compte de ses découvertes.

D’autres sont d’ordre plus personnel. La lecture de son testament montre combien il est resté proche de dame Jeannette sa mère, de maître Jacques son père et de son frère Albert. Or par Sarrebruck et Nancy, Sommevoire se trouve à 91 lieues (ou 365 kilomètres) de Mayence en s’écartant à peine de la direction de Paris. Dans ces conditions comment l’imaginer ne pas faire un crochet par son village pour y retrouver le réconfort des siens, et s’y poser un certain temps après le départ mouvementé de Mayence et les inévitables fatigues du voyage.

Une fois parvenu dans la capitale, le scénario escompté par Nicolas n’est plus d’actualité. Il apprend que le roi Charles VII est mort et que son fils Louis XI est monté sur le trône. La succession est ardue et celui-ci développant alors peu de goût pour les arts, la culture et ces vagues histoires de caractères mobiles, il ne prête aucun intérêt aux révélations de Nicolas.

Ayant alors perdu tout lien avec son premier métier à la Monnaie, il se retrouve à la rue. Amer, déçu, il erre dans Paris, sans ressource et pourtant détenteur d’un savoir exclusif dont son propre pays ne veut pas.

Sans doute se souvient-il alors des échanges avec ses compagnons durant les longues journées de travail, puis ensuite sur les routes après leur départ de Mayence. Plusieurs avaient alors décidé de rejoindre l’Italie.

Deux d’entre-eux, Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz, avaient même été contactés par un certain Juan de Torquemada, abbé commendataire de l’abbaye bénédictine de Subiaco près de Rome, et invités à venir y installer une première presse.

D’autres visaient plutôt les villes du nord et en particulier Venise, connue pour entretenir de solides relations commerciales avec Francfort et d’autres cités allemandes.

On prétendait même que depuis la prise d’Istanbul par les Infidèles le 29 mai 1453, plusieurs érudits grecs avaient gagné la Sérénissime avec dans leurs bagages, des manuscrits d’auteurs anciens jusqu’alors inconnus. Une véritable manne pour ces chasseurs de textes à imprimer.

La décision de Nicolas est prise : il quitte la France et part tenter sa chance de l’autre côté des Alpes.

Mais que fait la police ?

Il est d’usage de présenter Nicolas Jenson comme un imprimeur or cette qualification n’est pas exacte dans la mesure ou avant 1470, année des premières impressions signées de son nom à Venise, il est avant tout inventeur et tailleur de polices de caractères.

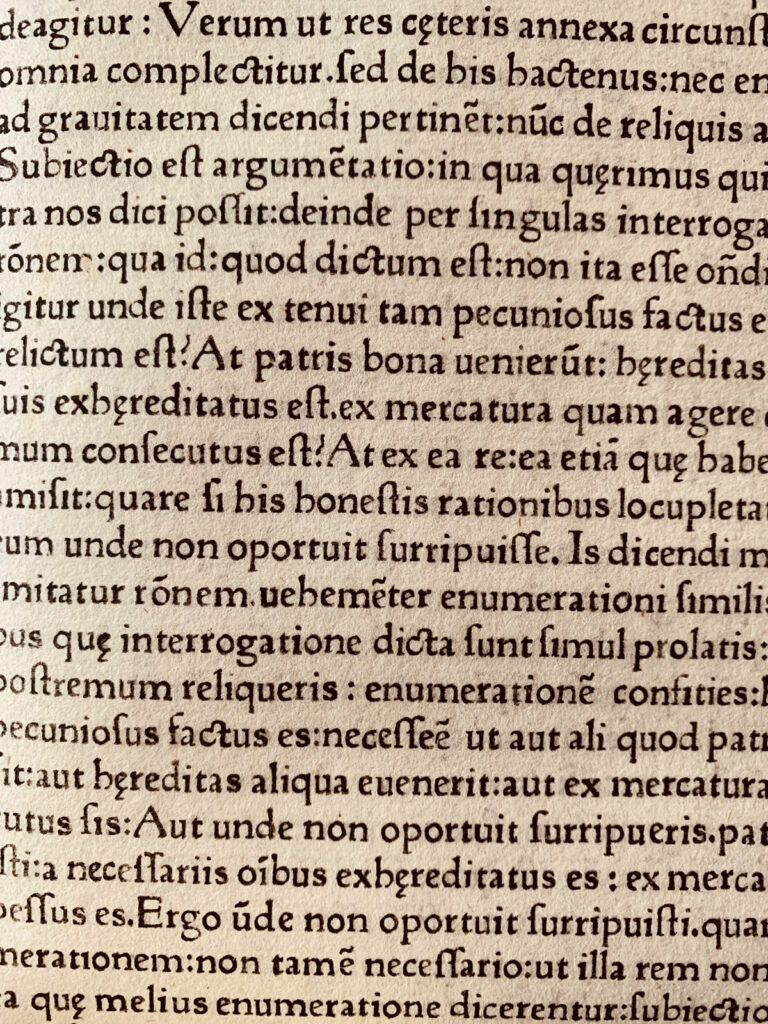

Cette nuance est importante car si ces deux activités sont effectivement corrélées, elles n’en demeurent pas moins totalement différentes en faisant usage de connaissances et de techniques n’ayant rien à voir entre elles. A l’évidence les savoirs nécessaires à l’acte d’imprimer sont d’une acquisition plus rapide que ceux indispensables à une parfaite maîtrise du travail du métal. Car en plus d’un sens artistique inné et d’une habileté hors du commun, la taille des caractères exige une parfaite possession de tous les arcanes de la métallurgie.

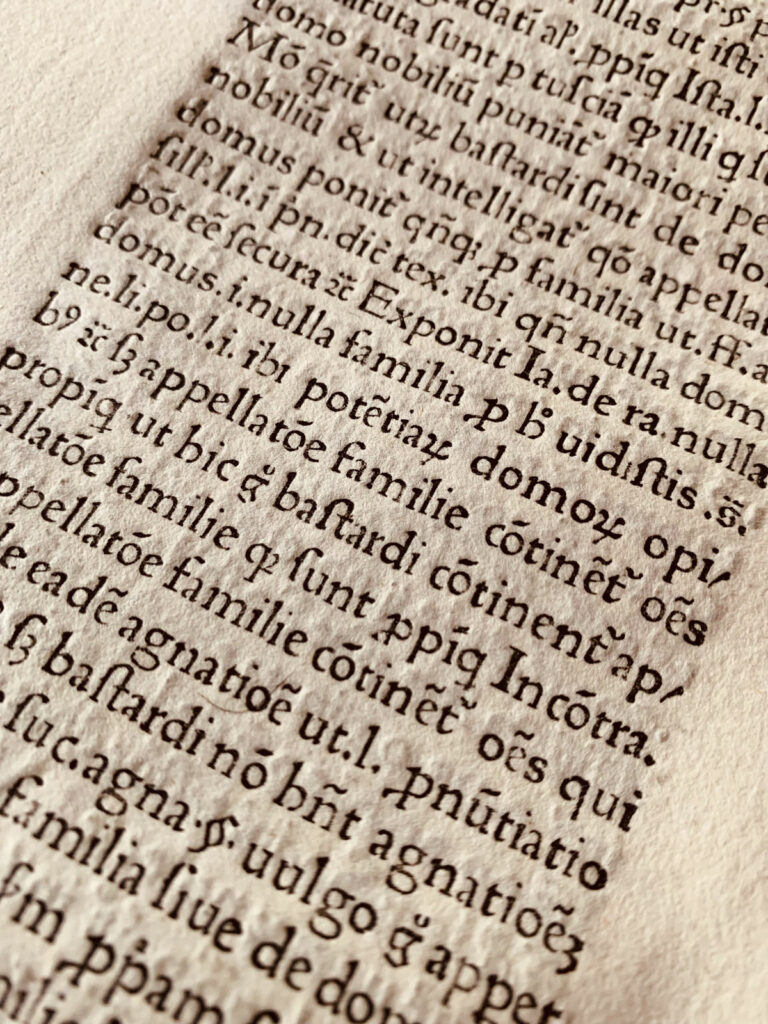

Il faut se plonger plus de cinq siècles et demi en arrière et se projeter dans un monde où la seule énergie connue est celle fournie par les éléments naturels, l’animal et l’homme. Or la gageure du tailleur de caractères typographique, est en soi un véritable défi technologique : celui de donner forme à ses poinçons en sculptant du fer avec des outils du même métal.

Inventeur d’un métier qui avant lui n’existait pas, le tailleur de caractère doit commencer par concevoir et fabriquer ses propres outils. Il doit forger ses burins, ses gouges, ses limes et maitriser les secrets des alliages pour ajouter au fer la quantité de carbone nécessaire à le transformer en acier. Alors doté d’une dureté supérieure, le burin est en mesure d’inciser le fer et d’en soulever de minuscules copeaux. Sculptée et limée avec précision, l’extrémité de la tige métallique prend alors progressivement forme ; une lettre apparait et devient un poinçon.

Une fois celui-ci terminé, l’artisan le repasse au feu en vue de le tremper à l’eau froide. Cette trempe dont la technique découle d’un apprentissage spécifique et d’un réel coup de main, rend le poinçon suffisamment dur pour que d’un fort coup de marteau, il soit capable de marquer indéfiniment et sans jamais se déformer, l’empreinte de la lettre dans la matrice de cuivre ou de laiton.

Celle-ci est alors en mesure de recevoir l’alliage liquéfié de plomb, d’étain et d’antimoine qui une fois refroidi et solidifié, produira le caractère typographique définitif.

Comme pour ses propres burins, le moule abritant la matrice est conceptualisé par l’artisan lui-même. A peine sorti des limbes, cet outil est en perpétuelle évolution et subit à chaque création d’une nouvelle police, les modifications permettant d’en améliorer les réglages et la fiabilité.

La spécificité de ces techniques montre combien semble erronée l’image de l’imprimeur du quinzième siècle dessinant et produisant ses propres polices. Comme nous venons de le voir, cette pratique ne laisse guère place à l’approximation. Il n’est pas donné à tout le monde de dessiner un alphabet avec ses ligatures et ses ponctuations, puis d’en graver les poinçons capables de durer dans le temps. La maitrise de cet artisanat est alors le fruit d’un vrai talent artistique, d’un long apprentissage et de savoirs exclusifs que bien peu de personnes sont alors en mesure de posséder.

L’ancien maître de la Monnaie Nicolas Jenson est un des très rares et cet avantage en fait un des acteurs privilégiés qui par la parfaite maîtrise de leur art, ont contribué à conduire la typographie vers la modernité.

Subiaco

Grâce à l’appui d’un certain Giovanni Andrea de Bussi évêque d’Aléria, et à la demande de l’abbé écrivain Juan de Torquemada, Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz s’installent à l’abbaye bénédictine Santa Scolastica de Subiaco près de Rome.

Avec l’aide de quelques bénédictins, ils y montent la première presse typographique d’Italie et de septembre 1465 à juin 1467 y impriment quatre titres : une grammaire latine d’Aelius Donatus dont aucune copie n’est à l’heure actuelle connue, De Oratore de Cicéron, Opera de Lactance et De civitate dei de Saint Augustin.

Ils utilisent alors un caractère novateur dont le dessin évoque déjà ce qui cinq ans plus tard, deviendra le romain définitif de Jenson. Aucun document de l’époque ne permet d’affirmer que ce dernier en fut l’auteur, mais la confrontation de pages provenant des deux ateliers de Subiaco en 1465 et de Venise en 1470 montre de troublantes similitudes.

Des airs de ressemblance permettent d’envisager la présence de Nicolas auprès des deux proto-imprimeurs d’Italie pour y faire ce qu’il savait le mieux : concevoir et tailler des caractères typographiques.

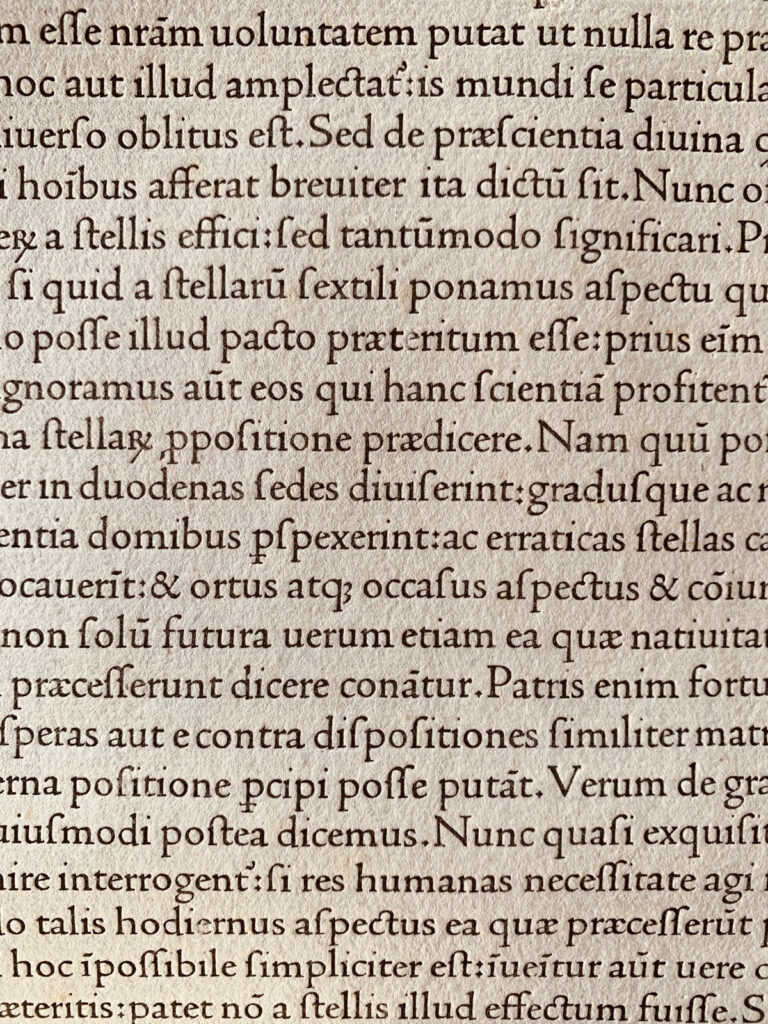

L’organisation même de la page avec de larges interlignes à l’origine d’un gris typographique déjà confortable, l’ébauche d’empattements qui deviendront la caractéristique des caractères romains jensoniens, la simple forme des lettres utilisant des pleins et des déliés propres à la lettera antica formata alors en vogue dans les milieux intellectuels italiens, l’emploi d’un minimum de ligatures qui resteront les mêmes dans les polices suivante, le point du i sous la forme d’un accent aigu mais légèrement déplacé vers la droite afin d’insuffler une dynamique de lecture, le dessin de certaines majuscules comme le Q dont la queue déborde loin sous la voyelle suivante sont autant de caractéristiques qui ajoutées à d’autres, signent à qui sait regarder, l’œuvre en devenir d’un certain Nicolas Jenson.

Rome

Une fois ces trois impressions terminées, Sweynheym et Pannartz quittent Subiaco après juin 1467 et rejoignent à Rome la maison de leurs nouveaux mécènes, les frères Francesco et Pietro de Massimo, représentants d’une des plus vieilles familles nobles d’Europe. A cette nouvelle adresse correspond l’utilisation d’une nouvelle police.

Directement inspirée de la précédente, elle s’en distingue cependant par une plus petite taille, des caractères plus fins, une meilleure justification à droite et entre autres détails, l’absence de points sur les i qui la rend facilement identifiable. Les empattements de certaines lettres y sont plus marqués et son style montre une évolution vers le romain jensonien que l’on trouvera définitivement stable trois années plus tard à Venise.

Nicolas a-t-il suivi Sweynheym et Pannartz à Rome ? Il est difficile de l’affirmer. Cependant deux détails tirés de son testament méritent d’être signalés. Il lègue vingt ducats d’or à un certain Achinet de La Porte, bottier à Rome, laissant entendre qu’il fut en affaire avec lui et donc présent dans la ville. Il attribue également vingt-cinq ducats d’or au couvent Santa Maria di Collemaggio près de L’Aquila, une ville située à l’est de Rome où il a pu passer pour rejoindre Venise par Ancône et Ravenne.

Cette hypothèse est séduisante mais ce n’est qu’une conjecture car, comme nous le verrons un peu plus loin, Nicolas sera appelé à Rome en 1475 pour s’y faire remettre son titre de Comte palatin par le pape Sixte IV. Du coup, les deux faits retenus ici – Achinet et Collemaggio – pourraient aussi s’être passés à ce moment-là…

Venise

A l’heure où selon notre théorie, Nicolas longe l’Adriatique pour se diriger vers la lagune, aucune presse n’est encore établie dans la Sérénissime, mais deux frères sont déjà en train d’y travailler. Il s’agit de Jean et Wendelin de Spire, les proto-typographes de Venise.

Comme pour Sweynheym et Pannartz, il y a tout lieu de penser que Nicolas les ait rejoints pour créer leur première police de caractères.

Au début de l’année 1469 Jean obtient le droit d’imprimer pour cinq ans. Il publie alors deux titres sous son seul nom : Epistolae ad familiares de Cicéron et Historiae naturalis de Pline l’ancien.

Hélas il tombe gravement malade et meurt quelques mois après, peut-être de la peste alors endémique à Venise. Son frère Wendelin assure sa succession en utilisant le même matériel typographique. Un temps associé au libraire Jean de Cologne, il signe ensuite ses propres tirages sous son nom seul jusqu’en 1477, devenant ainsi l’un des imprimeurs les plus importants de Venise.

La police employée par les Spire marque une nouvelle évolution par rapport aux deux romaines précédemment évoquées et se rapproche encore un peu plus de la jensonienne définitive.

Les empattements sont désormais clairement dessinés, le e et sa barre oblique caractéristique devient la norme, les mêmes lettres ou syllabes font l’objet des mêmes ligatures, le Q majuscule et le u qui lui succède sont un seul caractère issu d’un même poinçon et la justification à droite est maintenant parfaitement maîtrisée. Seuls les points des i semblent encore mal fixés, certains en étant encore dépourvus.

L’amélioration sur quatre années d’une même police de caractère à travers trois exemples – les deux romaines de Sweynheym et Pannartz et la vénitienne des Spire – montre une évolution tout à fait captivante.

La juxtaposition des trois affiche une paternité commune et semblent être sorties de la même main : celle de Nicolas Jenson (voir Fig. 12, 13 et 14).

Nicolas devient imprimeur

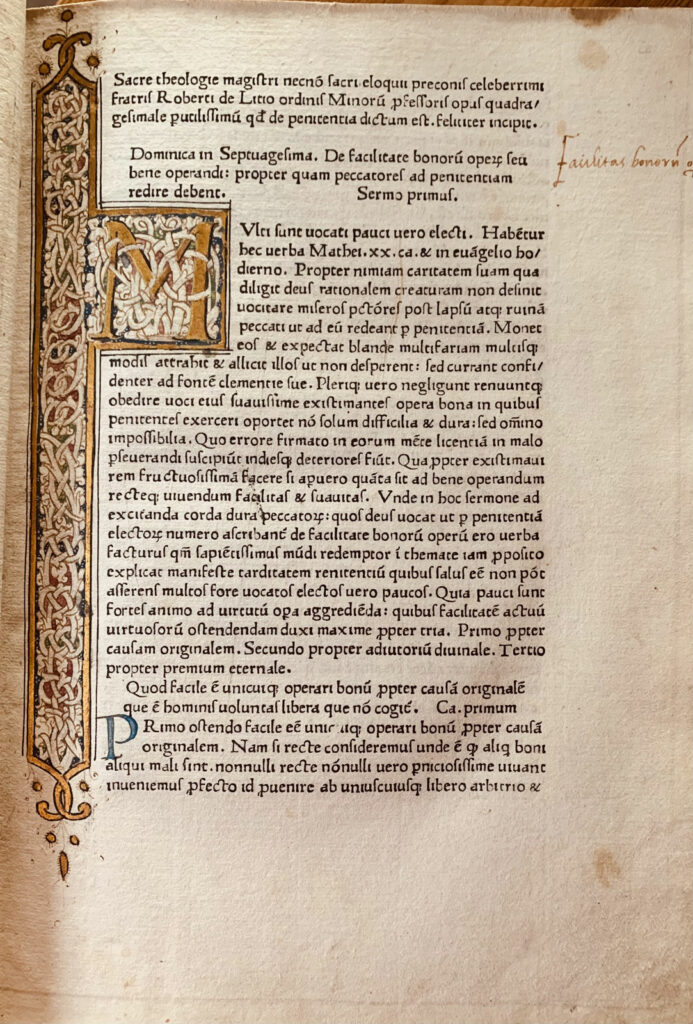

L’année suivante de 1470 correspond à un changement de statut chez Nicolas. Il ajoute à sa condition de tailleur de caractères celle d’imprimeur. Il ouvre boutique dans le quartier de saint Cancien à Venise en proposant de praeparatione evangelica libri d’Eusèbe de Césarée.

Or ce coup d’essai est un coup de maître : l’ouvrage est imprimé dans un caractère romain désormais parfaitement abouti. Certaines approximations des créations précédentes ont été gommées, d’autres ont été améliorées, affinées, les lignes de texte sont d’une rectitude idéale, les justifications exemplaires et l’espace des interlignes presque luxueux.

Tout y est parfait, comme si les travaux menés auparavant près de Sweynheym, Pannartz et Spire avaient servi de galop d’essai, d’expérimentation, de brouillon avant l’élaboration du chef d’œuvre.

Plusieurs historiens du livre ancien se sont demandés ce qu’avait pu faire Nicolas Jenson pendant les huit années séparant sa fuite de Mayence en 1462 et sa subite apparition à Venise en 1470. La réponse paraît simple, il a certainement continué à exercer le métier dans lequel il excellait : la création et la taille de caractères typographiques. Il l’a fait auprès de compagnons connus à Mayence qui, craignant une surpopulation typographique en Allemagne, ont préféré émigrer vers l’Italie.

Eux avaient la maîtrise de l’imprimerie, lui celle du travail des métaux et ensemble ils ont monté les premières presses de la péninsule, offrant au monde certaines des plus belles réalisations de l’histoire du livre.

Cette hypothèse déjà suggérée par Sardini en 1798 (op. cit. traduction de Laura Enrico) semble cohérente, voire même imparable. Sinon comment imaginer, sans préalable et comme sortie d’un chapeau, l’émergence du Romain archétypique que l’on connait ?

Ce parangon considéré cinq siècles plus tard par Stanley Morison, historien de la typographie et inventeur de la police Times New Roman, comme le plus parfait caractère d’imprimerie jamais gravé.

Lire la deuxième partie – De 1470 à 1475 >

Lire la troisième partie – De 1476 à 1481 >

Voir la bibliographie >